カメラの大林オンラインマガジン プロ写真家レビュー! 写真家 中村利和 × 超望遠で撮る野鳥撮影テクニック

写真・文:中村利和/編集:合同会社PCT

超望遠レンズを使って野鳥撮影を楽しもう!

超望遠レンズの扱いや、野鳥撮影はハードルが高いと思っていませんか。今回は野鳥撮影をライフワークに活躍されている写真家 中村利和さんに、野鳥撮影のための機材選び、カメラ設定やコツを解説いただきました。美しい作例とともに、ぜひご参考ください。

- 中村利和(なかむら・としかず)

- 神奈川県生まれ。 日本大学芸術学部写真学科を卒業後、アシスタントを経てフリーランスのフォトグラファ ーとして活動。 高校生の頃、野鳥の観察、撮影を始めて以来、身近な野鳥を中心にその自然な表情、仕草 を記録。「光」にこだわり、鳥たちの暮らす環境、その空気感を大切に撮影を続けている。 著書に写真集「BIRD CALL」青菁社、「鳥の骨格標本図鑑」文一総合出版(写真)、写真集「鳥の肖像」、「身近な場所で出あえる 野鳥の教科書」ナツメ社(写真)がある。 日本野鳥の会 日本自然科学写真協会(SSP)会員

はじめに

デジタルカメラの普及に伴い、気軽に撮影を楽しむ方が増えてきました。そんな中、野鳥の撮影をされる方もびっくりするほど増えました。野鳥撮影は街中の公園から海や山などどんな場所でも楽しめる、そして春・夏・秋・冬、一年を通して自然と付き合える、とても素敵な撮影のジャンルです。

ただ相手は野生の鳥です。野鳥たちは小さく警戒心が強く、なかなか思い通りに近くで撮影させてはくれません。今回は身近な場所でも出会える、だけどなかなか近くで撮らせてもらえない、そんな野鳥たちとどうしたらうまく付き合えるのかお話したいと思います。

何が必要なの?機材えらびからカメラ設定まで

野鳥の撮影には何が必要なのでしょうか?

まずは撮影なので当然カメラとレンズなのですが、その前にぜひ揃えてもらいたいものがあります。それは双眼鏡です。最近の野鳥を撮影するカメラマンは双眼鏡を持たない人も多いと聞きますが、野鳥撮影では目的の鳥の生態を知り、その鳥の行動をよく観察することが良い写真を撮る一番の秘訣なのです。双眼鏡は目的の鳥を探したり、行動を観察するのにとても役立つ、必須といっていいアイテムなのです。倍率は8倍や10倍くらいのものが使いやすいです。

双眼鏡を勧める理由がもう一つあります。最近はミラーレスカメラを使用する人が多くなっています。ミラーレスカメラのファインダーは液晶なので、ファインダーを通して鳥を見ることは、実物の鳥を見ているのではなく、液晶画面を見ているものです。それでは実際の鳥の羽毛の美しさやクリっとした瞳のかわいらしさなど鳥の生き生きとした魅力も半減してしまいます。撮影する前に、ほんの一瞬でも実物の、生の鳥の姿を見てもらえれば、液晶ファインダーで見るのとは全く別の、羽毛1本1本の精細な美しさ、生き生きとしたかわいい仕草にハッとすることでしょう。その鳥の魅力に気がつくと、鳥の撮影に対する意識も変わり、撮影のマナー違反など鳥に対するプレッシャーも減るのではと期待しています。ぜひ一度、液晶画面ではなく、実物の美しい鳥たちの生き生きとした姿を見てください。双眼鏡が手放せなくなると思います。

撮影に使用するカメラは一眼レフ、ミラーレス一眼などいろいろありますが、最近はミラーレスカメラが主流になりつつあります。ミラーレスカメラの利点はいろいろありますが、ファインダーで露出の具合がわかるので、露出補正の失敗が少なくなるのが大きなメリットだと考えます。レンズは遠く小さく、近づけない野鳥を撮るので、どうしても望遠レンズが必要となります。レンズの焦点距離は35mm判換算で500mmや600mmが欲しいところです。800mmくらいあると、余裕を持って鳥たちと対峙することができるので、よりお薦めです。テレコンバーターがあれば、さらに鳥を大きく写すことが出来るので、上手に活用すれば撮影に幅がでます。

撮影の設定は、私の場合、背景をなるべくぼかして鳥を浮き上がらせたいので、絞り優先オート(Aモード)にして、絞りをそのレンズの開放値(絞りの値の一番小さな数字)に設定しています。もしくはMモードで絞りを開放値、シャッター速度を自分が手ブレを起こさない程度の値に設定、ISO感度をISOオートにするのもいいでしょう。ミラーレスカメラの場合、ファインダーで実際の撮れる写真の明るさが見られるので、頻繁に露出補正を使います。なので露出補正を自分が使いやすいダイヤルなどに割り当てておくと便利です。

私はフルサイズのセンサーのカメラとマイクロフォーサーズのカメラを使い分けています。主にフルサイズは600mm単焦点のレンズを使い、三脚を使用しています。一方マイクロフォーサーズはズームレンズをメインに手持ち撮影で主に使用しています。

キジ(春)

春の河原で出会ったキジ。悠々と歩くその先の土手に菜の花が咲いていたので、先回りして花と一緒に撮れるところに来るのを待って撮影した。

SONY α1 II・FE 400-800mm F6.3-8 G OSS・絞りF7.1・1/200秒・ISO1600・WBオート

ジョウビタキ

冬の公園ではジョウビタキをよく見かける。地面で食物を探すのに夢中で、たびたび目の前に降りてきたので、低い位置から狙った。

OM SYSTEM OM-1 II・M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 + TC1.25x IS PRO(35mm判換算1000mm)・絞り5.6・1/200秒・ISO800・WB晴天

どこで撮影する?

野鳥撮影はどんな場所でも一年中楽しむことができると書きましたが、秋から冬のこれからの季節は野鳥撮影を始めるには最適な季節です。街中の都市公園などでも木々の葉が落ち小鳥も見つけやすくなり、水辺があれば冬鳥のカモの仲間が飛来することでしょう。普段から人の多い公園では比較的鳥たちも人に慣れていることも多く、野山で見る鳥よりも近くで見られることも多々あります。まずは自分の通える範囲内でお気に入りの公園等、頻繁に通える場所を見つけるといいでしょう。同じ場所に何度も通うことで、鳥の集まる場所や鳥の行動、季節ごとの鳥や植物の変化などもわかるようになり、撮影の上達にも繋がります。年間を通して観察した経験は、初めての場所に行った時にもきっと役に立つはずです。

マガモ

公園の池をのんびり泳ぐマガモ。泳ぐ進行方向に先回りして、背景に色づいた葉が入る位置に来るのを待ち、季節感が出るように撮影した。

OM SYSTEM OM-1 MarkII・M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 + TC1.25x IS PRO(35mm判換算800mm)・絞りF5.0・1/160秒・ISO1600・WB曇天

より良い写真を撮影するには?野鳥撮影のコツ

鳥にはここまでなら近寄っても警戒しないという距離があります。その距離は鳥の種類によって、さらには個々の個体によっても違います。なので一概に◯mまでは大丈夫ということは言えませんが、警戒する距離に近づけば休んでいた鳥が首を伸ばし辺りを見回したり、餌を食べていた鳥が採餌をやめたりと警戒していることが見てとれます。そして徐々に遠ざかったり、最後には飛び去ってしまうでしょう。このように鳥にプレッシャーをかけず、落ち着いた自然な姿を撮影するにはどうしたら良いでしょうか。それには鳥たちを追いかけてこちらから近づくのではなく、こちらに来てくれるのを待って撮るのが一番です。では待って撮るにはどうしたらよいでしょうか。そこで普段からの鳥の行動の観察が活きてくるのです。

鳥の行動をよく見ていると、よく囀る場所、水浴びをする場所、食物を食べる場所、休憩する場所などがあります。そのような場所を見つけて鳥を驚かせないよう、静かに待つのです。立って待つより座って待つ、何か物陰に隠れるなど工夫するとなお良いでしょう。鳥が食物を探して移動しているときは、鳥に直接近づくのではなく、移動する方向を予想して、先回りして静かに待つようにすると、採餌に夢中でびっくりするほど近くにくることもあります。もし普段よく来るところで待っていても鳥たちが来ない時は、待つことで鳥に警戒させているかもしれないので、もっと距離をとるか、その場は離れましょう。できるだけ鳥にプレッシャーをかけないようにすることで、その鳥が安心した自然な表情を見せてくれ、その雰囲気は作品にも必ず表れると思います。

作例

カツオドリ(夏)

夏空と青い海を背景に気持ちよさそうに飛ぶカツオドリ。船の上からの撮影だが、船に驚く魚を狙って船についてくるので、撮影するチャンスは多い。

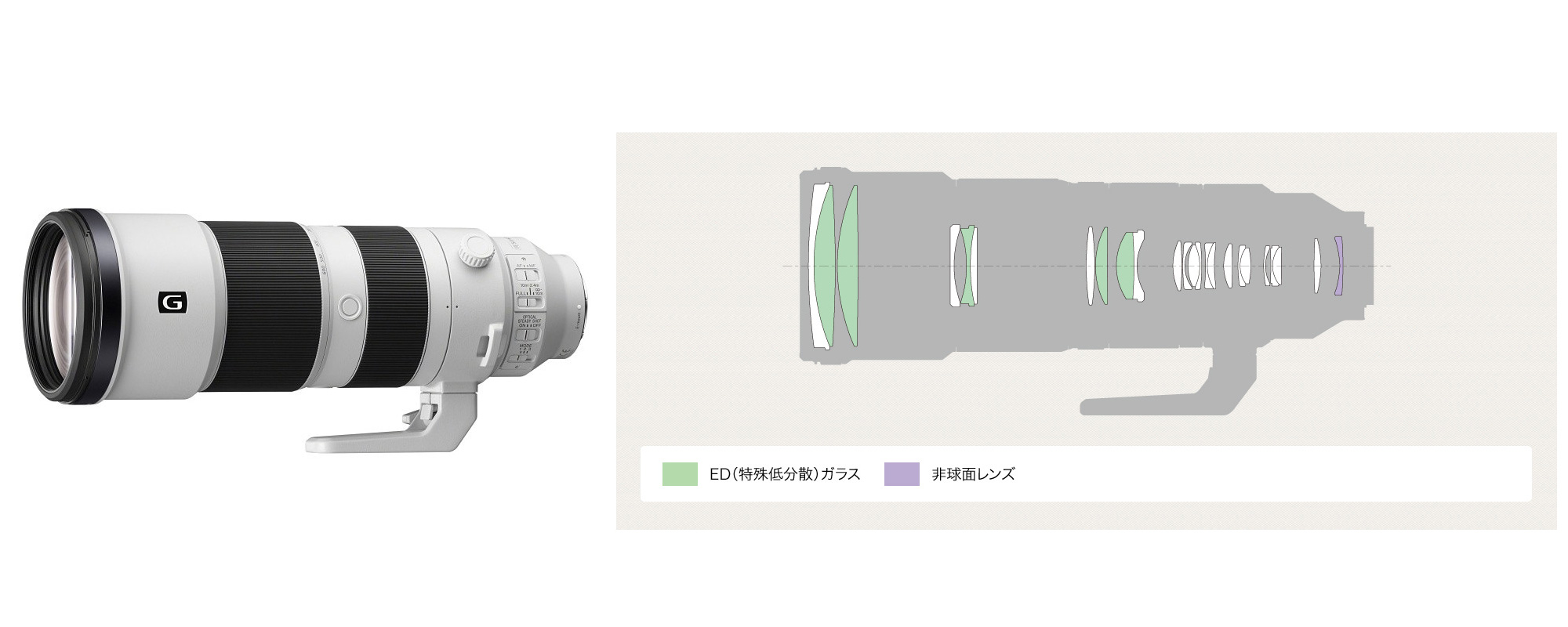

SONY α1・FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS・絞りF6.3・1/6400秒・ISO800・WBオート

ムクドリ(秋)

美しく赤く染まったハゼノキにとまったムクドリ。ハゼノキの葉の赤が鮮やかだったので、何か鳥が来ないかと待っているとムクドリの群れがやってきた。

OM SYSTEM OM-1 MarkII・M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 + TC1.25x IS PRO(35mm判換算1000mm)・絞りF5.6・1/400秒・ISO1600・WB晴天

ツグミ(冬)

ナナカマドの実を食べにきたツグミ。冬にまだ残っている木の実は鳥たちには貴重な食べ物で、静かに待っていると色々な鳥たちが入れ替わり食べにくる。積もった雪がより冬らしさを強調してくれた。

OM SYSTEM OM-1 MarkII・M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 + TC1.25x IS PRO(35mm判換算1000mm)・絞りF5.6・1/250秒・ISO1600・WB晴天

アカハラ

冬の公園で出会ったアカハラ。街中の公園でも緑の多いところでは山で子育てを終え、越冬するためにやってきて、一冬を過ごす。行動範囲もある程度決まっているのでよくとまる木で待って撮影した。

SONY α1・FE 600mm F4 GM OSS + SEL14TC・絞りF5.6・1/125秒・ISO400・WBオート

エナガ

冬の公園ではカラ類と一緒に群れを作って移動することが多いエナガ。なかなか素早く動き、じっとしていないので、移動する方向を予想して、先回りして待つといい。

SONY α1 II・FE 400-800mm F6.3-8 G OSS・絞りF8・1/60秒・ISO800・WBオート

ミソサザイ

まだ肌寒い早春の渓流にミソサザイの元気な美しい囀りが響き渡っていた。いくつかあるソングポストから太陽の位置や背景の具合を見て撮影するポイントをきめ、警戒されないよう静かに囀るのを待った。

SONY α1・FE 600mm F4 GM OSS・絞りF4・1/80秒・ISO1600・WBオート

コマドリ

お気に入りのソングポストで囀るコマドリ。繁殖期、コマドリのオスは縄張りの宣言とメスへのアピールの囀りに忙しい。頻繁に囀るポイントを見つけるためには、事前の観察が大事だ。

SONY α1・FE 600mm F4 GM OSS + SEL14TC・絞りF5.6・1/160秒・ISO1600・WBオート

ノゴマ

夏の北海道の草原は鳥たちの姿と囀りで賑やかだ。そんな草原でも目立つソングポストで囀るノゴマは喉の赤が一際美しく目立つ存在だ。

SONY α1・FE 600mm F4 GM OSS + SEL14TC・絞りF5.6・1/250秒・ISO400・WBオート

オオジュリン

北海道の草原で囀るオオジュリン。草原の鳥たちは目立つ場所で囀り、周辺が見渡せるのでソングポストも見つけやすい。背景がキラキラ光る場所を選んで、静かに待って撮影した一枚。

ONY α1・FE 600mm F4 GM OSS + SEL14TC・絞りF5.6・1/400秒・ISO800・WBオート

メジロ

サクラの花は蜜を求めて色々な鳥たちがやって来る。メジロはその代表的な鳥で、花の中に細い嘴を入れ、蜜を吸う。早咲きのサクラなど、咲いている花が少ない時は鳥が集中するので、狙いやすくお勧め。

OM SYSTEM OM-1 MarkII・M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 + TC1.25x IS PRO(35mm判換算700mm)・絞り4.5・1/500秒・ISO800・WBオート

エゾビタキ

ミズキの実を食べにきたエゾビタキ。鳥を待って撮影するには、鳥の好みの食物のある場所で待つのも有効だ。ミズキの実はヒタキ類など様々な鳥たちが好んで食べる実で、入れ替わり立ち替わり鳥たちが訪れ賑やかだ。

SONY α1・FE 600mm F4 GM OSS + SEL20TC・絞りF8・1/200秒・ISO800・WB太陽光

ミユビシギ

干潟で食物を探しながらちょこちょこと歩くミユビシギ。進行方向を予想して静かにしゃがんで待っていると、目の前までやってきた。カメラを低い位置で狙うことで、背景がすっきりボケて鳥が綺麗に浮かび上がった。

OM SYSTEM OM-1 MarkII・M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 + TC1.25x IS PRO(35mm判換算800mm)・絞りF4.5・1/2000秒・ISO1600・WBオート

まとめ

野鳥の観察・撮影はいつでもどこでも気軽に楽しめるのが魅力ですが、対象が野生の鳥なので、なかなか思い通りの撮影ができないのも事実です。まずはできるだけたくさんの鳥たちを見ることをお勧めします。そして自分で鳥を探し出す力をつけてもらいたいと思います。自分で鳥を見つけられるようになると、鳥たちの動きもなんとなくわかるようになり、野鳥撮影の楽しみが倍増することでしょう。

野鳥撮影を始めるにはうってつけのこれからの季節、鳥たちに過度なプレッシャーをかけないよう気をつけながら、楽しく鳥たちと付き合っていきましょう。