カメラの大林オンラインマガジン プロ写真家レビュー! 赤城耕一が深掘りする、「ライカMP」

写真・文:赤城耕一/編集:合同会社PCT

第十一席 2003年に登場した、M型フィルムライカのロングセラー機

ライカの不定期連載の第11弾。前回に引き続き写真家の赤城耕一さんにライカの歴史を紐解きながら、ご自身の体験をもとに熱くお話いただきます。今回は「ライカMP」を取り上げます。

- 赤城耕一(あかぎ・こういち)

- 東京生まれ。出版社を経てフリー。エディトリアル、コマーシャルで活動。またカメラ・写真雑誌、WEBマガジンで写真のHOW TOからメカニズム論評、カメラ、レンズのレビューで撮影、執筆を行うほか、写真ワークショップ、芸術系大学で教鞭をとる。使用カメラは70年前のライカから、最新のデジタルカメラまでと幅広い。著書に『赤城写真機診療所MarkⅡ』(玄光社)、『フィルムカメラ放蕩記』(ホビージャパン)、『アカギカメラ—偏愛だって、いいじゃない。』(インプレス)など多数。

目次

はじめに

現在フィルムM型ライカは、MP、M6、M-Aの3種が現行品としてラインアップされています。M6は復刻版が登場し、現行品となりましたから、最新型という認識があります。このため現行フィルムM型ライカで最もロングセラーなのは2003年に登場したライカMPということになります。

発売当初、筆者はMPというネーミングに驚きました。1956年の幻ともいえるプロフェッショナルモデルであるMPと同じ名前と冠していたからであります。

いまでは他の現行ライカ製品でも、SLとかCLとか、M-Dとかどこかで聞いたことがあるかつての栄光の名機と同じ「昔の名前出ています」モデルがたくさんありますが、このことについて誰も「(旧モデルと)間違えてしまうではないか!」とクレームを入れたりはしません。オトナですよねえライカユーザーは。

ライカMPシルバークローム+ズマリットM35mm F2.5。ファインダー窓、採光窓、距離計窓もボディカバーとツラ位置になっているため凹凸感がないこともデザイン的な特徴ですね。

この新しいほうのMPは簡単にいえば、1984年に登場したライカM6と仕様はほとんど同じです。M6は1998年にTTL自動調光に対応したM6TTLとなり、そしてAE搭載のM7となりますが、これらのモデルはM6よりもボディサイズが2mmほど高くなり、大きくみえてしまいます。

TTL自動調光機構を新たに搭載したことによる弊害かとは思うのですが、ファインダーまわりをみると明らかに間延びした異端の印象を受けますね。ライカM7はともかく、M6TTLのようなマニュアル機で、スピードライト調光のみをTTLオートに委ねるという人はどのくらい存在したのか、けっこう謎であります。

ライカMPの各部をみてみましょう

この現行のMPではボディの高さをM4やM6に準じる、トップカバーを亜鉛ダイキャストから真鍮製に戻して、ライカM3やM2と同様のデザインのフィルム巻き上げレバーや巻き戻し用のクラッチに変更。巻き戻しクランクをやめて、これもノブ式を採用したモデルということになります。

巻き戻しクランクからノブに戻す、フィルム巻き上げレバーから指当てを外すなど、事実上、使い勝手を意図的に不便なものに戻したということになるわけですが、ライカM6とM2の折衷案、すなわちスペックよりもレトロデザインを優先したモデルともいえそうです。

雲型定規のようなフィルム巻き上げレバーはM3やM2時代にものに似ています。プラスチックの指当てがありませんから大量撮影すると親指が痛くなります。

MPのトップカバーは真鍮からの削り出しというたいそう贅沢なものとなっています。削りカスだけでも再利用できそうですね。国産カメラメーカーの人が聞いたら、「ありえない!」と叫ぶでしょう。

筆者所有のMPはシルバークロームなのですが、これはM6時代のものと比較すると、かなり上質な仕上げになっています。メッキのきめ細かさ、ノリがまったく異なるので驚いてしまいます。

ボディのエッジはM2あたりと異なり、抵抗感を感じるほどです。これはこれで好みの問題でしょう。筆者も当初は抵抗感を感じていたのですが、次第に慣れてしまいました。

巻き戻しノブです。引き上げて指でつまみ、回して使用しますが、当然時間はかかりますから急ぐ時は焦ったりします。

TTLメーターは例のごとくで、スポット性が強いものですから、被写体の反射率とか色とかに影響されます。ライカM6TTL時代の▶︎⚫️◀︎タイプのものになりましたので、露光のズレ量など視認はしやすく使いやすいのではないでしょうか。この表示は復刻したM6とも同じです。

ただ、正直に申し上げますと、筆者はメカニカルのカメラではバッテリーを入れることはほとんどありませんので、正直なところありがたみがいまひとつわからないのですが、ビギナーのみなさんには十分に参考にはなるはずです。

純正のクランクアダプターをつけてみました。デザイン的な乱れは少ないですね。クランクの軸はつまんで持ち上げると少し伸びるようになって、回しやすくなります。

巻き上げレバーの感触は、巻き上げ形状が同一で、よく調整されたM2と比べると、わずかな“ゴリ感” は感じます。もちろん実用上はなんら問題はないわけですが、ライカの場合はメカの官能性まで、どうしても気にしてしまいます。

シャッターの動作音も、もちろん静かですが、筆者には少し硬めの印象に感じます。このあたりは好みにもよりますから聞く人によっても変わることでしょう。それにしても、この時代に布幕横走りのフォーカルプレーンシャッターを自社で組み込む苦労というのは涙ぐましい話だと思うわけです。

でもデジタルMのようにシャッターをチャージする音はしませんので、MPを使用し、シャッター音を聴くたびに「ここに還ってきたという」印象を持つわけです。

ライカビットMでフィルムを巻き上げる

フィルム巻き上げといえば、筆者はMPにはフィルム巻き上げ迅速装置であるライカビットMを装着したまま使用しています。

ライカビットMはかつてのM2時代に使われたライカビットMPとは異なり、ライカM4-2以降のワインダーMやモーターMに使用する連結方式を採用しています。筆者がライカビットMを使うのは迅速にフィルムを巻き上げたいということではありません。

おそらく筆者はライカビットMよりも、巻き上げレバーを小刻み巻き上げにして操作したほうが、いわゆるコマ速度は上がるんじゃないかと考えています。ならばライカビットの意味や存在が薄れるではないかと言われそうです。はたして速写に有効でないならば無駄なものになりそうですが、そうでもないのです。

ライカビットMを装着してみました。当然、重たくなりますが、メカ連動の機能美を感じます。でも速写できるわけではありません。

ライカビットMを装着することで重量はたしかに増してしまいますが、より安定感が増すのです。

ウェイトをあえてつけて、重心を下に落としたという印象です。また、MPの巻き上げレバーの動作感触がどうしても気持ちとしても生理的に合わないような日もあるのです。こういうときにはライカビットMによる巻き上げはかなり気持ちの上で効果的であります。

食事でいえば「味変」というやつでしょうか。あえてライカビットMでフィルムを巻き上げることで、気分そのものを変えようというわけであります。

このライカビットMもかつてのライカビットMPの動作感触とはかなり異なりますね。

やや張力が強いこともあり、巻き上げてから戻る力がかなり強力です。このため迅速に巻き上げることのみに固執してしまうと、カメラ本体が動いてしまい手ブレを誘発しかねませんので、ある程度練習を行い操作に慣れホールディングバランスを確かめておくことも必要だと考えています。

ライカビットMはライカMPユーザーすべてのみなさんに必要とするアクセサリーではありませんが、むしろ無用とも思えるアクセサリーが用意されているということは個人的に評価したいところです。

見た目重視の、ノブ式フィルム巻き戻し

もうひとつ、ライカMPのノブは先に述べたようにファッション的な意味が強いわけですが、当時のライツによれば、ノブによるフィルム巻き戻しを採用した理由は、冬など乾燥した気候の状態で、クランクを急激に回すと、静電気によるカブりが発生する可能性があるから、ノブによる緩やかな速度によるフィルム巻き戻しは重要なのだと述べられていました。

ヨーロッパはともかく、日本では巻き戻しによるフィルムのカブりを確認したことはありません。ご存知のように、ライカM4からはクランク式のフィルム巻き戻しが採用されたわけですから、先の話とは矛盾してしまいます。

香港のディーラーからの注文でMPクラシックと呼ばれる、MPからメーターを省いたモデルも登場しました。現行のM-Aと仕様は同じですが、各部のデザインでは異なるところもあります。

このことをみても、ライカMPでノブ式のフィルム巻き戻しが採用されたことが、見た目を重視していることがわかります。

実用派のためでしょうか、フィルムよるフィルム巻き戻しが面倒だという人のために、ライカはノブに取り付ける専用のクランクアダプターも純正アクセサリーとして用意しました。

残念ながら、すでにディスコンのようですが、クランク巻き戻しに慣れている人、フィルムも迅速に巻き上げたいという人には有用なアイテムでしょう。これはサードパーティなどでも同様のものが用意されているので、気長に探してみるものいいかもしれません。

ライカMPの作例

工場。シャドー方向に露出を合わせて、あとは成り行きという考え方で撮影しましたが、カラーネガフィルムのラチチュードの広さを感じます。

ライカMP・ズマリットM35mm F2.5・絞りF8・1/500秒・コダックCOLOR PLUS 200

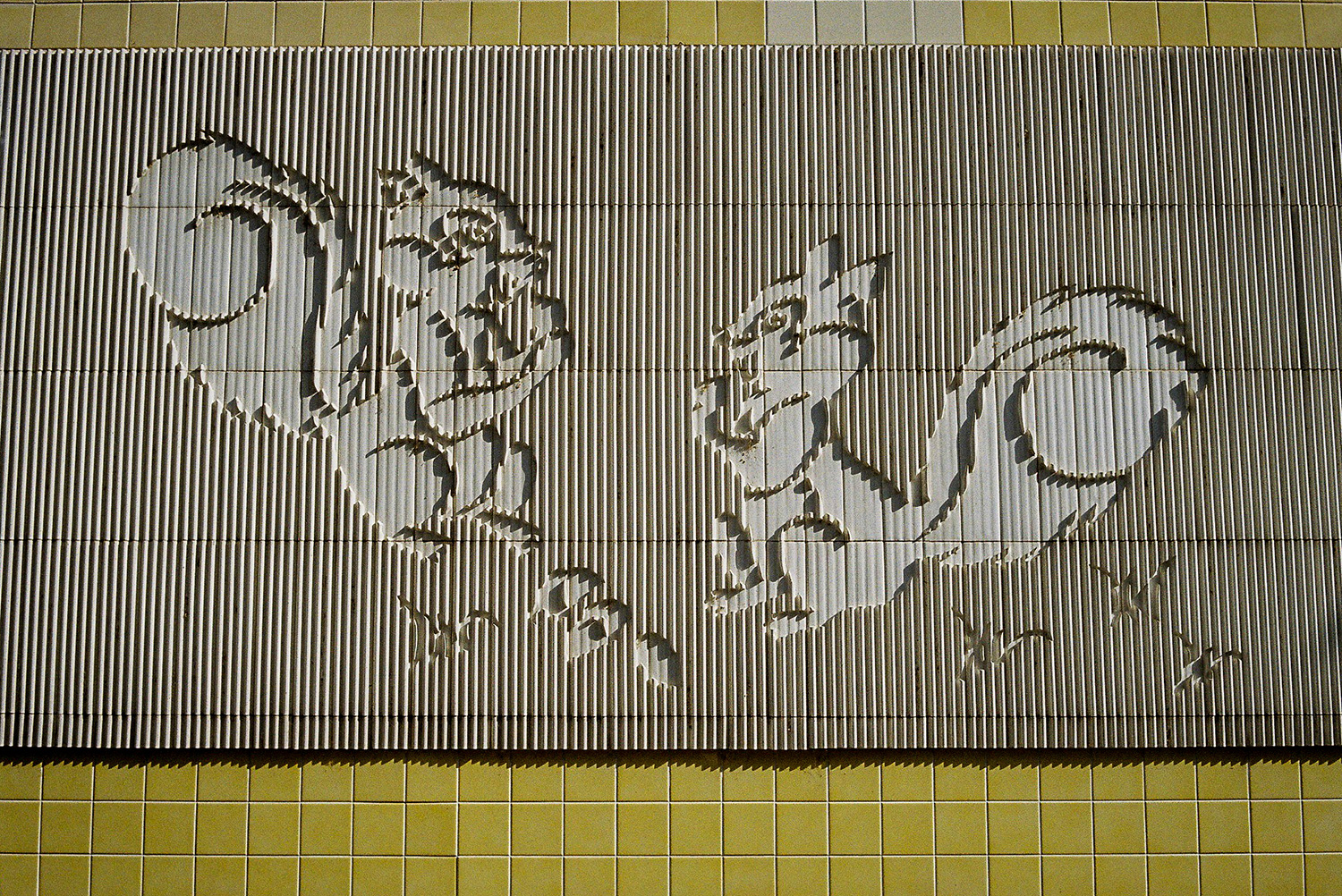

マストではなくて、街のオブジェです。非常に日差しの強い日ですが、カラーネガフィルムゆえにハイライトに粘りをみせています。

ライカMP・ズマリットM35mm F2.5・絞りF8・1/1000秒・コダックCOLOR PLUS 200

写真の見た目の印象よりも、かなり暗い場所でした。デジカメが欲しくなるような条件でしたが、なかなかの描写です。

ライカMP・ズマリットM35mm F2.5・絞りF2.5・1/30秒・コダックCOLOR PLUS 200

酷暑の夏でしたけど、都会でも青空が綺麗な日が多かったですね。ヌケがいい描写です。

ライカMP・ズマリットM35mm F2.5・絞りF8・1/1000秒・コダックCOLOR PLUS 200

壁画のようなオブジェ。色再現に頼らず撮影してみました。シャープな描写です。

ライカMP・ズマリット35mm F2.5・絞りF11・1/250秒・コダックCOLOR PLUS 200

古い家をリノベした街並み。シャドーからハイエストライトまで破綻のない描写ですね。カラーネガフィルムは侮れないのです。

ライカMP・ズマリット35mm F2.5・絞りF11・1/250秒・コダックCOLOR PLUS 200

現行のフィルムM型ライカ

現行のフィルムM型3種のうち、どれを選ぶかというのは、悩ましい問題ですよね。

2003年のMP、2014年にはTTLメーター省いたM-Aが登場します。これも驚きでしたが、MPは登場から22年のロングセラーという安定感を感じます。そしてまさかのM6が2022年に復活するとは思いもよらないことでした。

ライカMP三兄弟です。中央がライカMP、右がライカMPクラシック、左がライカMP3です。他にもMP6と呼ばれるモデルや材質違いでチタンなどもあります。全部にライカビットMを装着してみました。

実際には同じスペックのモデルを選ぶということになれば、選択肢はライカMP VS ライカM6ということになるのでしょうか。

そのスガタとカタチで、お好みのほうをお選びくださいということになるわけですが、これぞフィルムカメラ選択の基本ですね。大いに悩みましょう。それとも2台ともいっちゃいましょうか?(笑)。

今回のカメラ・レンズ

LEICA MP

◉発売=2003年 ◉価格=979,000円