カメラの大林オンラインマガジン プロ写真家レビュー! 写真家 今浦友喜 × 富士フイルムのフィルムシミュレーションって何?

写真・文:今浦友喜/編集:合同会社PCT

フィルムシミュレーションを知ってもっと充実の撮影をしよう

富士フイルムのX、GFXシリーズといえばカメラらしくかっこいいルックス、コンパクトさを活かした軽快な撮影体験、十分すぎるほどの高画質を生み出すカメラシステムです。多くの特徴を持ったカメラシステムですが、中でも富士フイルムのカメラはよく「とにかく色がいい」と言われます。さて、色がいいとはどういったことからそう感じるのか、本記事ではその秘密の一端を紐解いていきたいと思います。

- 今浦友喜(いまうらゆうき)

- 1986年埼玉県生まれ。風景写真家。楽器製作学校講師を経て、'13年に株式会社 風景写真出版に入社。'16年にフリーランスとなる。自然風景、生き物の姿を精力的に撮影。雑誌制作の経験や豊富なカメラ知識を生かし、雑誌への執筆や写真講師として活動している。趣味はカメラ用品のDIY、ソーイング。 公益社団法人 日本写真家協会 会員(JPS)・石の湯ロッジ今浦友喜写真教室・カメラグランプリ選考委員

目次

はじめに「フィルムシミュレーションって何?」

まず、富士フイルムは社名からわかる通り撮影用銀塩フィルムを作っているメーカーです。決して美容やサプリメントの専門メーカーではありません。ちなみにその美容やサプリメントについても、銀塩フィルム技術を転用していたりするわけですがここでは割愛しましょう。

富士フイルムが撮影用銀塩フィルムを作り始めたのは90年以上前。日本のみならず世界の映像表現を支え続けるメーカーです。言ってしまえば、世界の写真の「色」を決めてきたということであり、富士フイルムの色こそ写真である、と私たちのDNAには染み付いていたりするわけです。

そしてその長い歴史を持つ色表現のDNAをデジタルカメラで再現したものがX、GFXシリーズに搭載されている「フィルムシミュレーション」なのです。色を研究し続けている富士フイルムだからこそ、その表現デバイスがフィルムからデジタルへと移行した今でも多くの人から支持されているのです。

フィルムシミュレーションは2025年現在で20種類が用意されています。初代のX100の段階では8種類のみでしたが14年でここまで増えてくれたのは嬉しい限りです。

PROVIA/スタンダード

フィルムシミュレーションの代表的な立ち位置にあるのが「PROVIA」です。銀塩フィルムのPROVIAはポジフィルムのスタンダード。ポジフィルムとは、一般的に使われることの多いネガフィルムとは違い、現像したフィルムそのものが完成系の色として見ることができるフィルムのことです。ネガフィルムは現像したフィルムの状態では色が反転した状態ですので、プリントをしないと鑑賞できません。なお、一般的な傾向としてポジフィルムは鮮やかな色再現が得意で、ラチチュード(デジタルカメラでのダイナミックレンジ)は狭く、コントラストが強めな作品に仕上がります。反対にネガフィルムは彩度は低めでラチチュードは広めとなっています。

フィルムシミュレーションのPROVIAの色は、過度な主張はないものの比較的色のりもよく、すっきりとしたコントラスト感もある色再現で、ほとんどの撮影において使いやすいモードです。写真は緑の再現が難しいと言われますが、富士フイルムは緑の中の階調表現が非常に美しいのも特徴です。PROVIAモードなら緑の中でも黄色みが強かったり、青に転んだ緑など複雑な緑まで再現ができます。スタンダードというだけあって初めて使うフィルムシミュレーションとしても最適ですし、さまざまなフィルムシミュレーションを使い倒した後にやはりPROVIAに戻ってきた、なんて声も聞いたことがあります。とにかく色で迷ったらPROVIAにしておけば間違いありません。

土手に植えられた若い桜。春霞で遠景が霞む雰囲気をそのまま伝えたいシーンだったので誇張の少ないPROVIAで撮影しました。桜の色も菜の花の緑も自然な再現となり満足です。

X-T5・XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR・81mm(35mm判換算122mm)で撮影・絞りF5.6・1/750秒・ISO250

石畳と石垣が美しい寺の脇道。晴れて明暗があるシーンですがPROVIAの適度なコントラストによって、ハイライトからシャドーまでちょうどいい階調で描けました。

X-T5・XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR・16mm(35mm判換算24mm)で撮影・絞りF11・1/220秒・ISO500

Velvia/ビビッド

Velviaは全フィルムシミュレーションの中でもっとも鮮やかな、風景カメラマン御用達のモードです。銀塩フィルム時代には風景写真で使うフィルムはVelviaしかない、というくらいの人気っぷりでした。というかその人気もあり富士フイルムで現行の銀塩ポジフィルム3本のうち、2本がVelviaです。

色味は前述のとおり、非常に鮮やかで、力強い紅葉や濃厚なトーンで描く海など、風景写真家が欲しい色味が再現されます。

ただし銀塩フィルムのVelviaはその人気と裏腹に簡単に使えるフィルムではありませんでした。というのもVelviaのラチチュードは非常に狭く、計測方法にもよりますが4段程度といわれています。そのため露出設定を間違えると真っ黒や真っ白な写真を量産することになります。さらには感度もISO50またはISO100しかなく、増感にもほとんど対応できないという代物です。

そんなやや気難しい銀塩Velviaでしたが、デジタルになってもっとも化けたと言っていいでしょう。まずダイナミックレンジがXシリーズで14段、GFXシリーズで15段と謳われています。もちろんこれはRAWデータ上での話でJPEGのVelviaがそこまでダイナミックレンジが広いというわけではありませんので勘違いなきよう。とはいえ、それだけ広いレンジを持っているデータから生み出されるVelviaは非常に扱いやすいのは事実です。さらに銀塩ではISO100まででしたがX、GFXシリーズでは常用の最高感度はISO12800。銀塩Velviaでは描けなかった世界が撮れるというのは風景写真家にとって夢のような感覚ではないでしょうか。

海岸で物思いに耽るようなトンビをシルエットで描いてみました。曇り空の隙間から光が差しこんでドラマチックなシーンだったので、Velviaで青の印象を強調してみました。

X-T5・XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR・300mm(35mm判換算450mm)で撮影・絞りF5.6・1/1250秒・ISO500

海岸で物思いに耽るようなトンビをシルエットで描いてみました。曇り空の隙間から光が差しこんでドラマチックなシーンだったので、Velviaで青の印象を強調してみました。

X-T5・XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR・300mm(35mm判換算450mm)で撮影・絞りF5.6・1/1250秒・ISO500

ASTIA/ソフト

ASTIAは優しい色味と鮮やかさが両立しているフィルムシミュレーションです。特に黄色から赤、緑の階調が豊かに再現されます。それによりポートレートでの肌の再現や、花の撮影などで柔らかな階調が得られます。料理も美味しそうに描けます。また意外と青もはっきりとした色味で再現され、爽やかな青空を描きたい場合にもマッチします。Velviaで紅葉などを撮っていてちょっと派手すぎるな、と思った時に使ってみるといい結果が得られることも多いモードです。

なお名前にソフトの文字がありますが、いわゆるソフトフォーカスのような解像度が低いソフトという意味ではなく、色味的にソフトということなのでシャープは他のフィルムシミュレーションと同様となっていますので誤解なきよう。

クマバチが藤棚の中をぶんぶんと元気よく飛び回っていました。藤の色を引き出しつつも強すぎない色味で描きたかったのでASTIAを選択。やさしい紫色が引き出せました。

X-T3・XF35mmF2 R WR・35mm(35mm判換算53mm)で撮影・絞りF2.8・1/800秒・ISO320

夕方になり日陰が青みがかってきた時間帯の雰囲気と、散り際の桜の色を描くためにASTIAにしてみました。ASTIAは青みを適度に引き出してくれるので朝夕の印象を描きやすいです。

X-T5・XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR・165mm(35mm判換算248mm)で撮影・絞りF5.0・1/240秒・ISO160

クラシッククローム

クラシッククロームは、彩度は低く、コントラストは高いドキュメンタリー調のモードです。フィルムシミュレーションの中では特殊な立ち位置で、富士フイルムの銀塩フィルムのラインアップにはないフィルムになります。公式のアナウンスには、20世紀のグラフジャーナル誌を飾った写真たちのようなルックを目指した、とあります。フィルムそのものをシミュレーションしたというよりも、グラフ誌のプリントを再現したモードであり、渋くクールなトーンがクセになるフィルムシミュレーションです。下町スナップや海外でのドキュメンタリースナップはもちろん、風景写真でも枯れた色味を表現したい時にも最適です。

以前、海外フォトグラファーなども大勢招待されたFUJIKINA(富士フイルムが大規模な新製品発表など行うイベント)で行われた「好きなフィルムシミュレーションは?」というアンケートではぶっちぎり1位だったこともある人気モードです。

神社の裏手にあった朽ちた鳥居。渋い色が引き出しやすいクラシッククロームはこういった被写体には間違いなくハマります。赤や緑などの色をぐっと奥の方に抑えつつ、深い色味として存在感豊かに描き出してくれます。

X-T5・XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR・42mm(35mm判換算63mm)で撮影・絞りF4.4・1/250秒・ISO1600

ルピナスを俯瞰で撮影してみると不思議な造形が見えてきます。薄曇りのやわらかな光の雰囲気と緑の発色を抑えて深いトーンで描きたかったのでクラシッククロームを選択。色を主張する画作りでなく造形の面白さを見せる画とすることができました。

X-T5・XF60mmF2.4 R Macro・60mm(35mm判換算90mm)で撮影・絞りF11・1/125秒・ISO640

PRO Neg.Hi

PRO Neg.Hi以降は銀塩ネガフィルムをシミュレートしたモードです。PRO Neg.HiはPRO160NHという銀塩フィルムが元となっています。落ち着いた色味と高いコントラストが特徴で、スナップや強めな印象のポートレートにマッチします。立ち位置的にはクラシッククロームと似てはいますが、色味はPRO Neg.Hiのほうがやや彩度があります。筆者は、Velviaで撮っていてコントラスト感はいいんだけど彩度がのりすぎていると感じる時にPRO Neg.Hiに変えて撮ることが多いです。シャドー側のコントラストが強いので、強い印象の写真に仕上げやすい反面、黒つぶれ気味になりやすいので露出設定に気をつけて使うといいでしょう。

虫食いの葉っぱが強い光によって面白い影を落としていました。見せたいものは影の形なので、緑のトーンが落ち着きつつコントラストが強めになるようにPRO Neg.Hiを選択しました。

X-T5・TAMRON 150-500mm F/5-6.7 DiIII VC VXD A057X・382mm(35mm判換算574mm)で撮影・絞りF10・1/60秒・ISO320

日本丸のマストとビルのシルエット。ビルの窓に反射した空の色を適度に引き出しつつ落ち着いたトーンに、全体のコントラストは高めに描きたかったのでPRO Neg.Hiがベストの選択でした。

X-Pro2・XF56mmF1.2 R APD・56mm(35mm判換算84mm)で撮影・絞りF8・1/1100秒・ISO400

PRO Neg.Std

PRO Neg.StdはPRO160NSを元にしたフィルムシミュレーションです。PRO Neg.Hiとは色再現こそ似た傾向ではあるものの、コントラストが大きく異なるのでかなり違った印象を受けます。PRO Neg.Stdは映画用のETERNAを除いた写真用のフィルムシミュレーションの中では一番コントラストが低いのが特徴で、一般的に想像するネガフィルムの印象に一番近いかもしれません。PRO Neg.Stdは良い意味で個性が少なく、強い印象の写真には仕上げにくいモードにはなりますが、撮ってみるとどこか懐かしさを感じられるモードです。日常スナップや、ソフトフィルターを使ったふんわり仕上げなどにも向いています。また人物の顔の色味の差によるコントラストの違いを生みにくい調整がされているので複数人のポートレートなどにも向いています。風景写真ではなかなか登場しないモードなのですが、特別コントラストが強い日などで、他のどのモードでも黒つぶれ気味に仕上がってしまうような時に使うと写真の階調が整いやすいです。

散った桜が美しい道を猫が優雅に歩いていました。春のやわらかな光と新緑の緑が強くなりすぎないようにPRO Neg.Stdに設定。軟調なトーンが春らしさをうまく引き出してくれました。

X-T20・XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS・37mm(35mm判換算56mm)で撮影・絞りF5.6・1/220秒・ISO800

日が傾き始め光の届く範囲が狭くなってきたタイミングはコントラストが強くなります。葉に当たった光を白とびさせず、背景も黒つぶれさせないように低コントラストなPRO Neg.Stdで撮影しました。

X-T5・XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR・122mm(35mm判換算184mm)で撮影・絞りF11・1/13秒・ISO500・ND8

クラシックネガ

クラシックネガはSUPERIAを元にしたフィルムシミュレーションです。クラシックネガはフィルムシミュレーションを切り替えた瞬間にこれまでと全く違う色再現のモードだということがわかります。色は彩度は非常に低いのですが、赤方向の色味だけは濃厚で厚みのあるトーンで描くという特徴があります。青方向も彩度は低いのですが明度も低くなるので、青空などは薄くイエローフィルターをかけたモノクロフィルムのような感覚を受けます。コントラストは全フィルムシミュレーションの中でもトップクラスに高く、強い印象の作品に仕上がります。しかしその反面ハイライトの白とびもシャドーの黒つぶれもかなり粘る傾向があり、想像よりもはるかに使いやすい印象があります。強めで渋いトーンで描きたいスナップにはもちろん、風景写真でもかなり使えます。雪原などは極めてかっこいいトーンで描けるので冬はヘビーユースしています。また晩秋など枯れ色の中の赤みを際立たせる作品にも向いています。

雑木林の中にひっそりと咲く彼岸花。クラシックネガは赤を濃厚に、それ以外の色は低彩度に描く興味深い特性があるのでその効果を狙ってみました。

X-T5・XF56mmF1.2 R APD・56mm(35mm判換算84mm)で撮影・絞りF1.2・1/480秒・ISO200

雪原に立つうねうねと伸びた白樺。クラシックネガはとてもメリハリのあるトーンが特徴なので雪景色でとても使いやすいです。色のなくなる厳冬期はクラシックネガをデフォルト設定にしています。

X-T5・XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR・137mm(35mm判換算206mm)で撮影・絞りF11・1/75秒・ISO125

ETERNA/シネマ

ETERNAは富士フイルムが作った映画用のフィルムが元になっています。後処理を前提としたような色再現となっており、全フィルムシミュレーションの中でもっとも低彩度、低コントラストが特徴です。映画用とはいったものの写真撮影で使えないかというとそんなことはなく、ETERNAでしか描けないシネマルックな世界観があります。全体的に色の抜けたやさしい色再現と、ハイライトからシャドーまで階調を最大に伸ばしたような軟調なトーンは、作品にやわらかな印象を与えます。ETERNAで撮影するとまさに映画からの切り出しのような作品になるのが面白いです。また低コントラストなので光が強く明暗が厳しいシーンなどでも使えます。その際にカメラ内のカラーをプラス3〜4に設定して色を盛って使うのもいいです。

厚い雲に覆われた住宅街。ETERNAに設定し、16:9フォーマットにするだけで、ちょっとおしゃれなヨーロッパ映画のような雰囲気になりました。

X-T5・XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR・37mm(35mm判換算56mm)で撮影・絞りF5.6・1/160秒・ISO500

夕日が沈む直前、強い逆光に輝く綿毛。逆光時にはコントラストが高くなるので、ETERNAに設定して軟調な仕上げにしてみました。ハイライトからシャドーまでのつながりがとてもきれいで気持ちの良い描写です。

X-T5・XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR・159mm(35mm判換算239mm)で撮影・絞りF5・1/18000秒・ISO500

ETERNA ブリーチバイパス

ETERNAブリーチバイパスは前述のETERNAからの派生フィルムシミュレーションではありますが、キャラクターは大きく異なります。ブリーチバイパスとはいわゆる銀残しの現像処理のことで、高コントラストで低彩度な仕上がりになります。ハードで冷たい印象の色再現ですので都会のビル群のスナップなどに使うとかっこいいです。カラーのフィルムシミュレーションではありますが、極めて彩度が低いのでシーンによってはモノクロで撮ったようになります。コントラストのつき方はクラシックネガにも似ているので、風景撮影では冬に使うのが好みです。

波佐見焼の窯元の煙突。屋根が曇り空の光を鈍く反射していたのでETERNAブリーチバイパスでより渋い表現を狙ってみました。ハイライトは鋭く立ち上がり、中間域あたりのトーンを引きずり込むような重たいシャドーなど、独特な再現が癖になってきます。

X-T5・XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR・47mm(35mm判換算71mm)で撮影・絞りF8・1/420秒・ISO250

一般的なシーンでは癖が強く感じるETERNAブリーチバイパスですが、雪景色では以外にも普通にかっこよく使いやすいフィルムシミュレーションです。鈍い曇り空でもコントラストを感じるトーンで描いてくれるので、キリッとした気持ちのいい雪が描けます。

X-T5・XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR・97mm(35mm判換算147mm)で撮影・絞りF8・1/70秒・ISO125

ノスタルジックネガ

ノスタルジックネガはアメリカンニューカラーを模したフィルムシミュレーションで、名前のとおりノスタルジーを感じる色再現が特徴です。中間域からハイライトにかけての色はアンバー方向に色づき、全体としてのコントラストは低めになります。また青はやや赤みを帯びつつも以外にも濃度感たっぷりに描かれるので、風景撮影では朝夕のシーンではとても印象的な表現が可能です。また秋のシーズンにも赤みを引き出しやすいので使いやすいです。もちろんスナップ撮影にもとてもいい色味で、台湾旅行に行った際には古い町並みとノスタルジックネガがあまりにもマッチしたので全カットをノスタルジックネガで撮ってしまうほどドハマリしました。

スポットライトで怪しげな雰囲気を醸し出す台湾の廟。ノスタルジックネガにすることで提灯の赤は濃厚に描かれつつ、煙の青みもしっかりと再現されているのがとてもいい。

X-T5・Tokina atx-m 33mm F1.4 X・33mm(35mm判換算50mm)で撮影・絞りF2・1/50秒・ISO500

朝焼け夕焼けとなれば以前はVelviaで撮ることが多かったですが、ノスタルジックネガの登場以降はほとんどノスタルジックネガ。アンバーとブルーの滑らかでいてしっかりとした発色と、ぎりぎりまで粘ってくれるシャドー部の階調がとても使いやすいです。

X-T5・XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR・75mm(35mm判換算113mm)で撮影・絞りF14・1/105秒・ISO500

リアラエース

リアラエースは銀塩ネガフィルムのREALA ACEが元となっているフィルムシミュレーションです。フィルムシミュレーションとしては現時点でもっとも新しく搭載されたモードになります。ネガフィルムのスタンダードとして作られており、多くのシーンにマッチする色再現です。ネガフィルムらしいシャドーの粘りを持ちつつ、ハイライトは強くキレのある再現をする、キラリと個性が光るモードです。ネガ独特のくすみ感や濁り感は非常に少なく、すっきりとしたシャープな印象を受けます。極端な誇張がない中にもきらめきを含んだリアラエースは日常のスナップなどのさりげないシーンによく合います。風景写真でも、スタンダードな色味がほしいけどPROVIAではまだシャドーが硬いと感じるようなシーンでとても重宝します。搭載された当初は強めなハイライトの特性の扱いが難しいと思ったのですが、いつの間にか私のもっとも使うフィルムシミュレーションになっていました。冬以外のシーズンでデフォルト設定にしています。

竹林の間からしだれ桜の大木を撮りました。リアラエースはハイライトが少し強めに描かれるので桜がより際立ちます。シャドーは軟調なので潰れることなく粘り、緑の発色の派手ではないので日中の撮影でとても扱いやすいです。

X-T5・XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR・137mm(35mm判換算206mm)で撮影・絞りF6.4・1/105秒・ISO250

日陰で休むアゲハチョウ。リアラエースにすることで背景の光が際立ちアゲハの輪郭をきれいに浮かび上がらせました。画面の大部分は緑のボケですが、緑のトーンがやさしくうるさくない描写となりました。

X-T5・XF90mmF2 R LM WR・90mm(35mm判換算135mm)で撮影・絞りF2.2・1/280秒・ISO250

ACROS(+イエロー、レッド、グリーン)

ACROSは銀塩モノクロフィルムのACROSを元にしたフィルムシミュレーション。ACROSといえば銀塩時代から粘りある絶妙なトーンと気持ちのいい粒状感で人気を博したフィルムですが、それを見事に再現しています。私は風景写真を主としているためモノクロはほとんど撮らないのですが、実はX-Pro2の発表会で見たACROSの美しさに惚れ込んでしまい、そこからXをメインとして使い始めました。輪郭を感じられるハイライトから、人肌の微細な濃淡、重さを感じつつも潰れていないシャドーまでの滑らかなつながりは、上質でシルキーなモノクロプリントを見ているようです。モノクロの特徴ともいえる粒状感も、ハイライトは控えめに、シャドーには少しざらついた感じにのせる、といった変態的なこだわりの作り込みがなされています。カラーフィルターを追加してコントラストを調整することもできます。なので私は使うときは定番のイエローフィルターをかけっぱなしにしています。

港の近くに立つ風向計。ACROSにすることで光を浴びたハイライトが美しく描写されました。青空の濃度感を上げるためにイエローフィルターをプラスしています。

X-Pro2・XF14mmF2.8 R・14mm(35mm判換算21mm)で撮影・絞りF8・1/1400秒・ISO400

満開の桜と出勤するサラリーマンたち。ACROSプラスイエローフィルターで青空を反射したビルが濃く描写され画面全体のコントラストが強く描かれました。

X-T20・XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS・42mm(35mm判換算64mm)で撮影・絞りF8・1/600秒・ISO800

SEPIA(セピア)

SEPIAは長い時間を経て色褪せたプリントを再現したフィルムシミュレーションです。モノクロに赤みののった写真に仕上がります。なかなか本物のプリントでセピア調になっているものを見る機会も減った昨今ですが、このSEPIAモードで撮ると急激に古い写真のように感じるのは面白くもあります。全体のトーンカーブの作り方としてはPROVIAのものに似ており、ややシャドーは硬めにも感じます。カメラ内のトーンカーブ機能でシャドーをやわらかく調整したり、グレイン・エフェクトで粒状感を追加してみたりアレンジしてみるのも良さそうです。

集落を見下ろす位置にある小さな神社。SEPIAにすると途端に昔の写真のようになるのが面白いです。コントラストが比較的高いので紙垂の白さが目を引きます。

X-T5・XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR・39mm(35mm判換算59mm)で撮影・絞りF4.2・1/1500秒・ISO250

花見客でごった返す不忍池辯天堂。中望遠レンズで圧縮するとより人の多さを感じられます。SEPIAにすることで、きっと今も昔も同じように人出があったことを想像できます。

X-T5・XF90mmF2 R LM WR・90mm(35mm判換算135mm)で撮影・絞りF2.2・1/5800秒・ISO250

モノクロ(+イエロー、レッド、グリーン)

ACROSとは別のモノクロのフィルムシミュレーション。この「モノクロ」のほうがACROSよりも以前から搭載されていたものでキャラクターはけっこう違います。それもそのはずで、ACROSは前述のとおりネガフィルムを元としていますが、モノクロはポジフィルムのPROVIAをモノクロ化したモードとのこと。元がポジフィルムですから全体的なコントラスト感はやや高めで、特に中間域からシャドー側の再現がACROSとは違います。パワフルで元気なモノクロ表現をしたいときにはこの従来の「モノクロ」も十分に選択肢となります。

公園横の塀の上に置かれた子供用の靴。メリハリの効いたモノクロで靴のハイライトが目を引くカットとなりました。ここでは背景の緑が自然な濃度で描かれるようにイエローフィルターなどは使っていません。

X-T20・XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS・18mm(35mm判換算27mm)で撮影・絞りF4・1/2400秒・ISO800

昭和の雰囲気をそのまま残す美しいマンション。モノクロでレトロ感をより高められました。シャドーから中間域にかけてのトーンの変化が美しく良い仕上がりとなりました。

X-T20・XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS・48mm(35mm判換算73mm)で撮影・絞りF11・1/1000秒・ISO800

まとめ

富士フイルムのカメラは本当に色がいいです。本記事ではフィルムシミュレーションを中心に紹介しましたが、他にも色や階調を調整する機能が多くあり、撮影現場で理想の表現を探れるのが富士フイルムのいいところです。なによりファインダーを覗いているときから作品として仕上がっている色を見ることができるので、撮影中の気分の良さは特筆すべきものがあります。基本的にJPEG撮って出しのデータで作品として仕上がるので、パソコンでのRAW現像をしなくてもいいというのはカメラマンにとって負担が少なくうれしいポイントです。

軽快でスタイリッシュなXシリーズ、1億画素という圧倒的な高画質を誇るGFXシリーズの2ラインアップ。基本コンセプトは変えずに大きな成長を遂げて、より使いやすく、表現の幅を広げていく富士フイルムのカメラから今後も目が離せません。

今回のカメラ・レンズ

富士フイルム X-T5

◉発売日=2022年11月25日 ◉希望小売価格=オープン(実売:261,690円税込)

詳しくはこちら

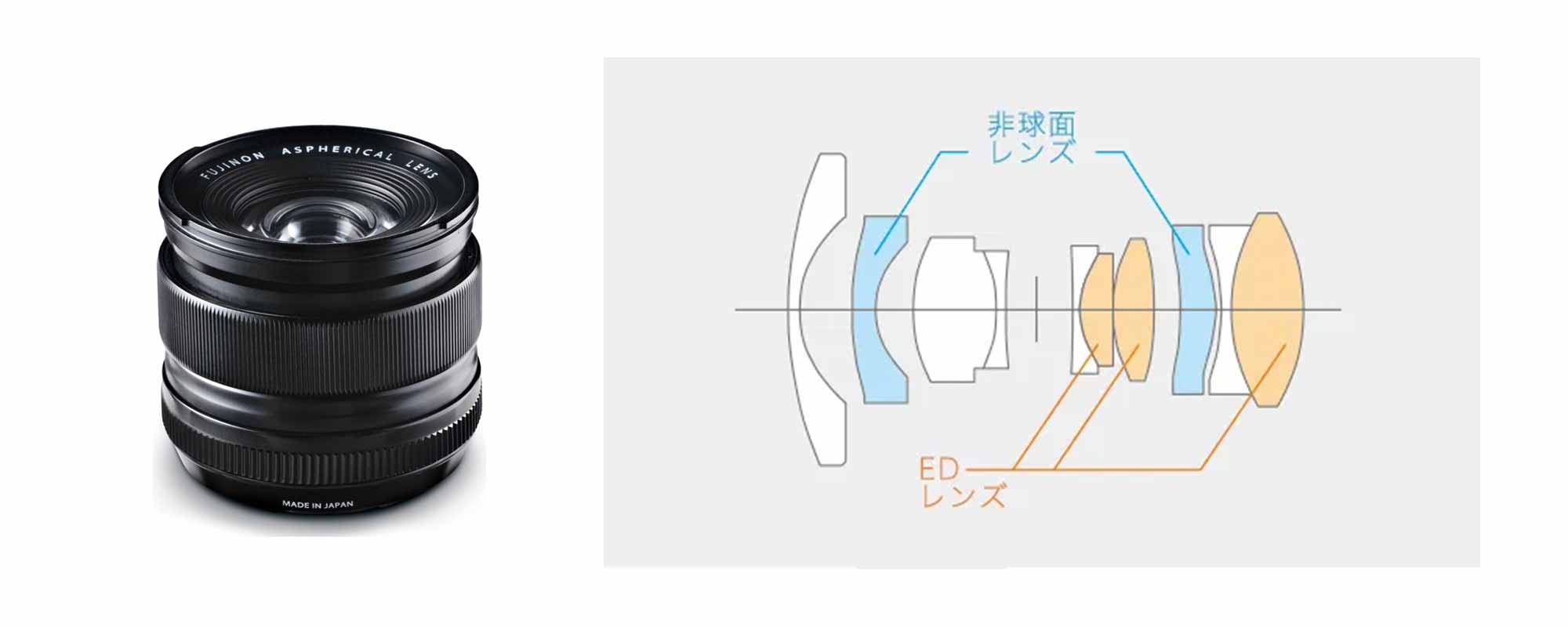

XF14mmF2.8 R

◉発売日=2013年1月19日 ◉希望小売価格=177,650円(税込)(実売:127,710円税込)

詳しくはこちら

XF23mmF2 R WR

◉発売日=2016年10月16日 ◉希望小売価格=88,000円(税込)(実売:61,047円税込)

詳しくはこちら

XF35mmF2 R WR

◉発売日=2015年11月19日 ◉希望小売価格=78,650円(税込)(実売:56,430円税込)

詳しくはこちら

XF60mmF2.4 R Macro

◉発売日=2012年2月18日 ◉希望小売価格=128,120円(税込)(実売:92,070円税込)

詳しくはこちら

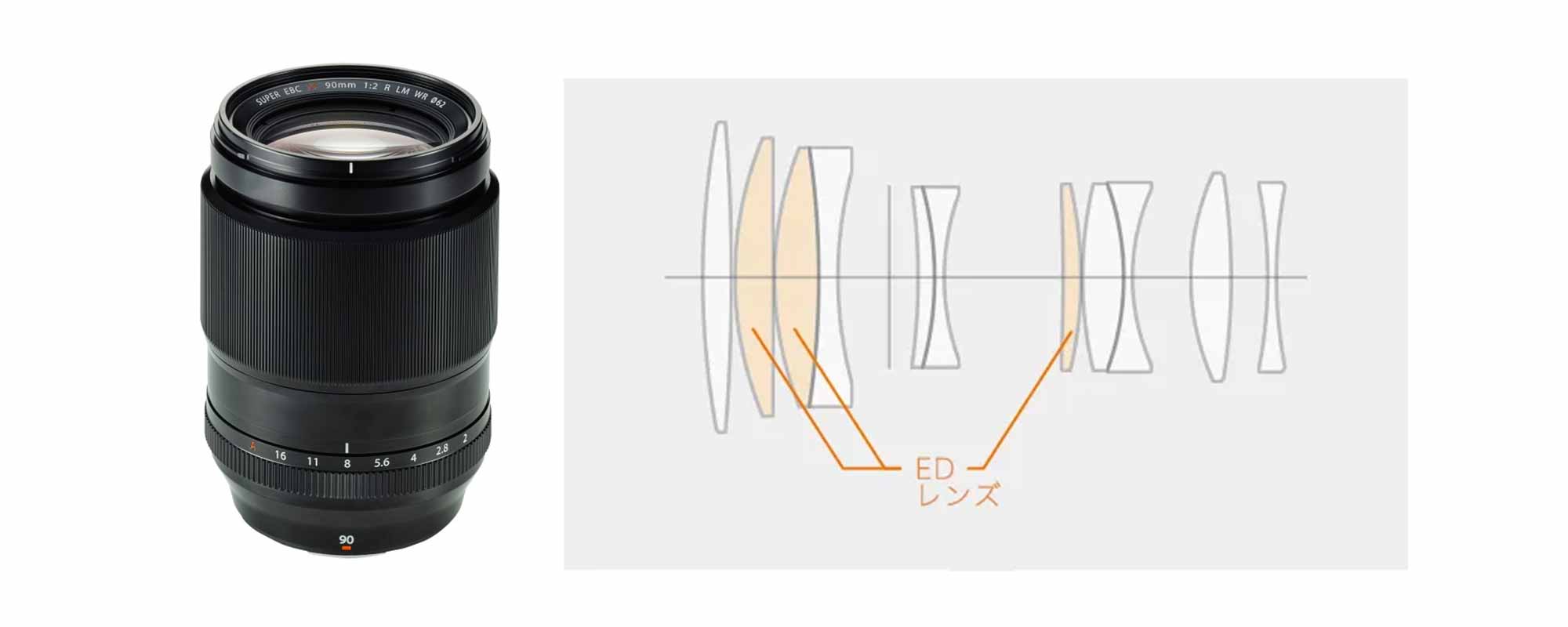

XF90mmF2 R LM WR

◉発売日=2015年7月16日 ◉希望小売価格=187,000円(税込)(実売:133,416円税込)

詳しくはこちら

XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR

◉発売日=2024年6月28日 ◉希望小売価格=121,000円(税込)(実売:99,000円税込)

詳しくはこちら

XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR

◉発売日=2021年3月18日 ◉希望小売価格=139,150円(税込)(実売:112,860円税込)

詳しくはこちら

TAMRON 150-500mm F/5-6.7 DiIII VC VXD A057X

◉発売日=2021年6月10日 ◉希望小売価格=209,000円(税込)(実売:166,320円税込)

詳しくはこちら