カメラの大林オンラインマガジン プロ写真家レビュー! 写真家 桃井一至 × OM SYSTEM OM-5 Mark II実写レビュー

写真・文:桃井一至/編集:合同会社PCT

「すべてがちょうどいい、OM-5 Mark II」

OM SYSTEMの中核を担う万能機OM SYSTEM OM-5 Mark II。充実の機能、使い勝手、その実力を、新色のサンドベージュを使用いただき、写真家の桃井一至さんに解説いただきました。OM-5 Mark IIの魅力を紹介します。

- 桃井一至(ももい・かずし)

- 1968年、京都生まれ。 写真家アシスタントを経て、フリーランス。現在は撮影をはじめ、写真関係媒体の執筆やWebレポートなどを多数。イベント等への出演も多く、NHK「趣味悠々・デジタル一眼レフ撮影術入門」などでは講師を務めた。主な撮影ジャンルは人物・海外風景など。公益社団法人日本写真家協会会員(JPS)。

- Youtube:「gizmomofreaks」

目次

はじめに

OM SYSTEMのOM-5が、二世代目に進化した。

位置づけはファインダー付きモデルとしては、上からOM-1 Mark II、OM-3の次。

下からだとE-M10 Mark Ⅳの上にあたる。E-M10 Mark Ⅳは登場から時間がかなり経つため、OM-5 Mark IIは事実上、OM社の中核を担う重要な位置に置かれている。

それだけに本機の受け持ちは裾野が広く、週末のアウトドアユースだけでなく、何気ない毎日で家族や日常を撮る軽快さや安心感も重視。

生活にごきげんな写真ライフを送りたい人にも、ぜひおすすめしたい製品でもある。

より使いやすくより快適に、小さいながらも質の高いボディと操作性

ユーザー層が広い製品だけにボディカラーも重要で、新色としてサンドベージュを追加。

ベテランファンには「?」な配色かもしれないが、たまたま知り合った大学生二人組に感想を聞いたところ、ふたりは大絶賛。近年カラーバリエーションにあまり積極的でなかった同社だが、これを機に新規ユーザー獲得に向けて、さらなる充実を願いたいところだ。

名前の通り、砂をイメージしたベージュ。最近、アウトドア製品でもよく見かける色調で、肩から下げて歩いても注目度は高かった。ほかにシルバーとブラックが用意されている。

今回のモデルチェンジは先代モデルをベースに、より使いやすくした部分改良が主。

わかりやすいところでは、CPボタンの新設(後述)や前面グリップの形状変更をはじめ、メニュー表示のリニューアル、USB Type-C端子への変更及び、USB給電対応など、先代からの改善や先行モデルへの準拠が中心だ。

メニュー表示が先行モデル同様の長辺にタブがあるタイプに変更された。

階層表示も見やすくなり、多機能でもわかりやすくなった。(右OM-5 Mark II/左OM-5)

CPボタンのCPとは同社の推しである、コンピュテーショナルフォトグラフィの略。すべてがこのボタンに集約されているわけではないが、代表的な機能として手ぶれ補正技術などを応用して高画素撮影を可能としたハイレゾショット(手持ち/三脚)。画像合成によるフィルター効果で低速シャッターを実現するライブND(ND2-16) 、自動でピント位置をずらし、奥行きのある対象物全体にピントを合わせる深度合成撮影 、明暗差の激しいシーンで明るさの再現幅を広げるHDR撮影 、 そして複数コマを1枚の写真に重ね合わせる多重露出撮影が選択できる。

新設されたCPボタンは、先行のOM-3より採用。同社がすすめるコンピュテーショナル撮影機能へショートカットできる。もちろんカスタマイズにより、他の機能を割り当てての使用も可能だ。

手にすると新形状のグリップも手伝って、ボディの収まりが良い。使用頻度の高いボタンやダイヤルの節度感もしっかりしていて、動きも軽快。機械式シャッター音がボディに共鳴することもなく、小さいながらも質も高い製品を手にしているのを実感できる。

先代同様にベースとなっているのは2020年発売のフラグシップE-M1 Mark III。被写体検出機能は非搭載で、顔&瞳のみの対応だが、本機の性格を思えば、実用で困ることはさほどなく、物足りない場合は素直に上位モデルに目を向ければいいだけだ。一方、星空でも確実にピントの合うオートフォーカスや決定的瞬間を逃さないプリ連写機能(さかのぼり撮影)など光る部分も多い。

ヘビーユーザーには撮影可能枚数、約310枚は少々物足りないかもしれないが、予備電池やスマートフォンと同様のUSB-C端子から充電&給電可能になったことでクリアできるはずだ。

前面グリップの形状変更が施されたが、一見大きな違いはなさそうでも、手にすると大幅な改善に感じた。さすがに超望遠レンズを長時間持つのは酷だが、それ以外であれば、ちょうどいいバランスだ。(右OM-5 Mark II/左OM-5)

【作例】コンピュテーショナルフォトグラフィ、高性能な手ぶれ補正、手持ち撮影アシスト機能、アートフィルター、ライブコンポジットなど機能も充実

思いついたときにアップで切り取れるのが、高倍率ズームレンズの楽しさ。35ミリ換算400ミリ相当が、このサイズ感で楽しめるのは、マイクロフォーサーズの強みでもある。その気になれば、さらに2倍のテレコン機能も搭載。

OM SYSTEM OM-5 Mark II・M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3・絞りF8・1/3200秒・ISO200・-1.3EV・仕上がり:Natural・WBオート

大量に噴き出す水を高速シャッターで止める。機械式シャッターの最高速は1/8000秒、電子シャッターでは1/32000秒を誇るが、ここでは1/4000秒。センサーのゴミ取り機能が強いのも特長で青空も安心して撮れる。

OM SYSTEM OM-5 Mark II・M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3・絞りF6.3・1/4000秒・ISO400・-0.7EV・仕上がり:i-Finish・WBオート

広角12ミリから超望遠400ミリを撮り比べた。倍率にして16.6倍。画面中央の橋の半分程度が画面いっぱいに迫る。接写に強いのも特長で、最大では名刺の2/3程度まで画面いっぱいに撮れる。

一本で楽しむなら検討したいレンズだ。

OM SYSTEM OM-5 Mark II・M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3・絞りF8・1/500秒

小さくてもハイグレードなPROレンズがキットで用意される。

カメラの性能を引き立て、帽子の繊細な質感もしっかり写し出してくれる。

防塵防滴に加えて、接写も得意分野。アートフィルター、ヴィンテージIで雰囲気を盛り込んだ。

OM SYSTEM OM-5 Mark II・M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO・絞りF6.3・1/4000秒・ISO400・-0.7EV・仕上がり:i-Finish・WBオート

標準ズームレンズキットの接写能力は

0.25倍(35ミリ換算1/2倍)。ここまで寄るとサルスベリの花も画面いっぱいになり、スイーツなどを撮るのもかなり楽しめるはず。もちろん、これで物足りないなら、接写に特化したマクロレンズ(30,60,90mm)も用意されている。

OM SYSTEM OM-5 Mark II・M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO・絞りF4.0・1/1000秒・ISO200・-0.3EV・仕上がり:i-Finish・WB太陽光

足元に落ちていた葉っぱを手にする。ボケを大きくするには、絞り値を小さくして、被写体に近づき大きく撮る、そして背景を離すのが早道(ズームレンズの場合は望遠に)。一眼カメラの醍醐味を楽しむ、最初の一本におすすめ。

OM SYSTEM OM-5 Mark II・M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II・絞りF1.8・1/125秒・ISO200・1.3EV・仕上がり:i-Finish・WB太陽光

軽量コンパクトなF1.8レンズの組み合わせは、バッグに収まり良いサイズがうれしい。起動も早く、すぐに出して撮れるため、ストレスなく、このような使い方が、本機にピッタリ。描写に上々で不満は無い。

OM SYSTEM OM-5 Mark II・M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II・絞りF1.8・1/125秒・ISO200・1.3EV・仕上がり:i-Finish・WB太陽光

夏の夕暮れ、おどろおどろしい雲の隙間から、夕陽がこぼれた。飛行機が続けて飛んでくるため、空路を想定した構図を決め、夕陽の反射にヤキモキしながら、しばらく待った。反射を強調させるために、マイナス補正は多めに設定している。

OM SYSTEM OM-5 Mark II・M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3・絞りF8・1/1600秒・ISO200・-1.3EV・仕上がり:i-Finish・WB太陽光

ライブコンポジットで光跡を狙う。ライブコンポジットとは、基本の露出に対して、画面内の明るくなった部分だけが追加される機能。光跡のほか、星空や花火などにも有用な機能だ。なお本機能のボディ内搭載は同系譜のオリンパスOM-D E-M10(2014年)が初。

OM SYSTEM OM-5 Mark II・M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO・絞りF5.0・1秒・34コマ・ISO200・仕上がり:Natural・WBオート

高性能な手ぶれ補正機能と明るいレンズの組み合わせは、夜の散歩が楽しくなることうけ合い。よほど暗い場所や動く被写体でなければ、ISO感度を上げる必要もない。

その気になれば標準レンズ程度なら、手持ちで1秒は安全圏。(個人差あり)

OM SYSTEM OM-5 Mark II・M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II・絞りF1.8・1/15秒・ISO200・-1.0EV・仕上がり:Natural・WBオート

一世風靡したアートフィルターも、16種+効果メニューで健在。スマホアプリOI Share経由でスマホ側での加工も可能だが、撮影中からファインダーで確認できるのは気分がアガる。

被写体の持つイメージとフィルター効果をオーバラップさせるのがコツだ。

OM SYSTEM OM-5 Mark II・M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II・絞りF1.8・1/100秒・ISO400・-0.7EV・仕上がり:アートフィルター(ヴィンテージI)・WB太陽光

まとめ

いま一眼カメラは全般的に高価格帯にシフトが進み、いわゆる初心者やファミリーがちょうどよく手を出しやすいカメラは各社手薄気味で、思いのほか、選択肢が限られる。

そんななかOM-5 Mark IIは、既存のリソースや防塵防滴をはじめとする自社の強みをうまく盛り込み、単なる新しさを競うものでなく、誰にも受け入れられやすいカメラを目指したように見受けられる。少々レトロっぽい雰囲気も感情に寄り添う感じで、そのちょうど良さが心地いい。

今回のカメラ・レンズ

OM SYSTEM OM-5 MarkII(レンズキット)

◉発売日=2025年7月18日 ◉価格=オープンプライス(実売:161,658円・税込)

詳しくはこちら

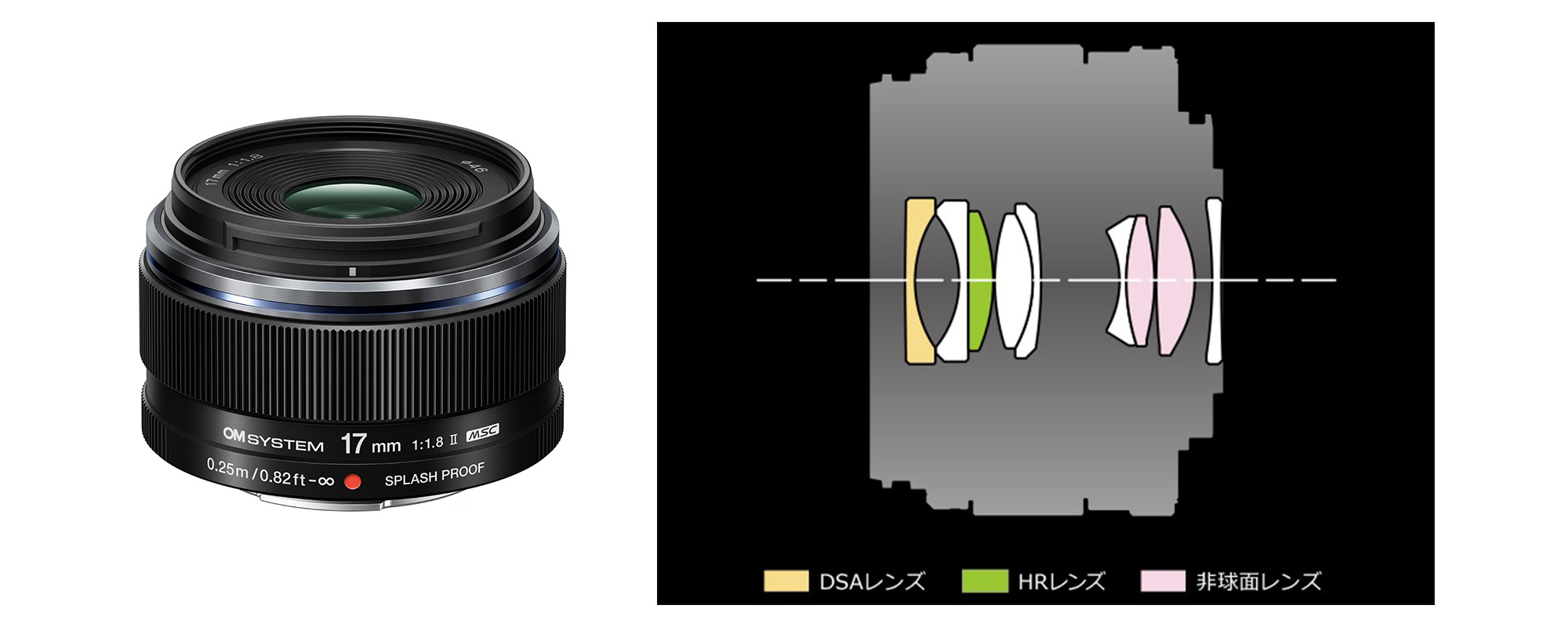

M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8 II

◉発売日=2025年3月1日 ◉希望小売価格=71,500円(実売:51,480円・税込)

詳しくはこちら

M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 II

◉発売日=2025年3月1日 ◉希望小売価格=60,500円(実売:43,560円・税込)

詳しくはこちら

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO

◉発売日=2020年3月27日 ◉価格=93,500円(実売:67,320円・税込)

詳しくはこちら

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3

◉発売日=2024年4月26日 ◉価格=154,000円(実売:110,880円・税込)

詳しくはこちら