カメラの大林オンラインマガジン プロ写真家レビュー! 水中写真の撮影テクニック×中村武弘

写真・文:中村武弘/編集:合同会社PCT

ポイントをおさえて、水中撮影に挑戦しよう!

今回は水中写真撮影のススメです。ハウジングだけでなく防水のコンパクトデジタルカメラでも楽しめる水中写真の世界を、写真家 中村武弘さんに解説いただきました。記事を参考にぜひ水中写真にチャレンジしてみてください。

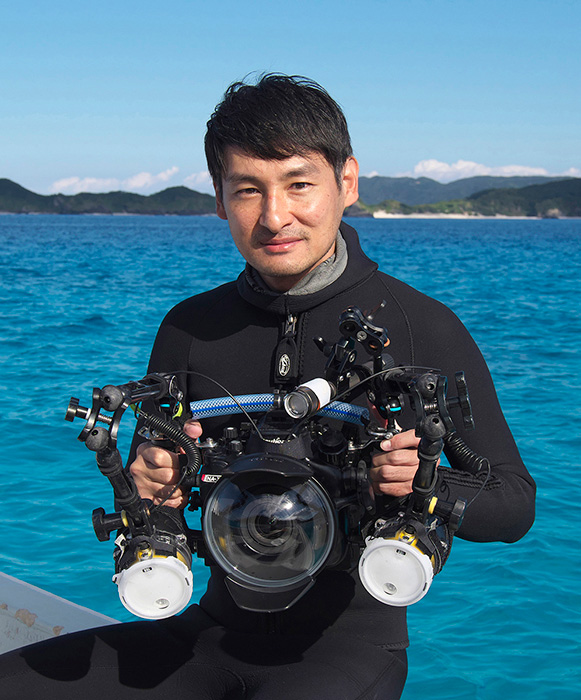

- 中村武弘(なかむらたけひろ)

- 海洋写真家。1979年、東京生まれ。幼少期より海や自然に触れて育つ。海中から海上までの自然を被写体とし、海を幅広く撮影する。誰でも行ける身近な海の環境に惹かれ、磯や干潟、マングローブ林の干潟は長年のテーマとしている。また、水族館や船なども撮影し、ヘリコプターからの空撮も得意とする。 主な著書に「いその なかまたち」(ポプラ社)、「しぜん ひがた」「しぜん たこ」(フレーベル館)、「沖縄美ら海水族館100」(講談社)、「干潟生物観察図鑑」(共著・誠文堂新光社)など共著を含め10冊以上の本を出版。子供向け生物図鑑などにも多くの写真を提供している。 「小笠原への旅」(2016年)、「海って不思議」(2018年)、「東京湾の海」(2020年)と個展を開催。2022年には富士フイルムフォトサロンにて企画写真展「海」を行う。 オンラインショップにて写真集「海」を販売中。 海洋写真事務所(株)ボルボックスに所属。 公益社団法人 日本写真家協会(JPS)会員。

目次

はじめに

デジタルカメラの普及で誰でも気軽にカメラで写真撮影ができるようになりました。現在の主流となったミラーレス一眼カメラによって撮影のハードルが更に下がったことで、カメラ初心者の人でもさまざまなジャンルの撮影を楽しんでいることと思います。スナップや風景、人物、生き物、夜景、乗り物などカメラの進化によって憧れだった分野にも気軽に挑戦できるようになりました。

それら多くの撮影ジャンルがある中で水中撮影は皆さんの周りで行っている人のあまりいない馴染みが少ない分野かと思いますが、せっかくの夏!夏ならではの、夏だからできる水中撮影に挑戦してみるのはいかがでしょうか。

Canon EOS R5・RF14-35mm F4 L IS USM・絞りF14・1/200秒・ISO400・WBオート

クリーニングステーションにやってきたナンヨウマンタが頭上を通り過ぎるタイミングで画面いっぱいに入れて撮影しました。(ダイビングによる撮影)(沖縄県久米島)

水中撮影で使うカメラ

カメラ愛好家の人たちの中でも汚れや落下に強く、アウトドアで活躍する防水コンパクトデジタルカメラ(略して防水コンデジ)は広く知られていると思います。防水ケース(ハウジング)を使わずに水中に入れることができ、水深15メートルまでの水圧に耐えられるものが一般的です。

ダイビングガイドや一般ダイバーの中でも防水コンデジは欠かせないものとなっており、ダイバーの水中撮影人口はとても多いです。水中撮影上級者は一眼レフカメラやミラーレス一眼カメラを使いますが、機材が高額なためハードルが高いのは否めません。最近では動画撮影のブームもあり、アクションカメラを使う人も増えてきました。

OLYMPUS Tough TG-5。15mの防水性能があります。

水中と陸上の違い

陸上撮影ではスマートフォンから一眼カメラまでシャッターを切れば誰でも普通の写真を撮ることができますが、水中に入るとそうはいきません。もちろん、シャッターを切れば写真は撮れますが、水中の環境と撮影に関する知識がなければまともに写真を撮れないのが水中です。

まず、水は光を吸収するため見た目以上に暗いです。水面上と水面下ですら露出が変わります。次に水は青以外の色を吸収するため届く光が少なくなるにつれて色が無くなっていきます。そして、水中ではものの大きさが1.3倍に見えるので陸上と画角の感覚が異なります。

FUJIFILM X-T3・XF 10-24mm F4 R OIS・絞りF8・1/250秒・ISO200・JPG撮って出し

水面に浮いて半水面で撮影しました。光が吸収され水中が暗くなっているのが分かります。(ダイビングによる撮影)(沖縄県阿嘉島)

水中撮影の注意点

前述の通り水中は見た目以上に暗いため露出設定に注意しなければなりません。カメラ任せの露出の場合は露出補正の仕方で見え方が大きく変わります。大きな明暗差に弱い防水コンデジでは光が強い部分があれば露出オーバーになり、暗い部分はアンダーになってしまうので注意が必要です。シャッタースピードも落ちる上に水中は揺れるのでブレ写真が多発することもあります。そのため防水コンデジでは自動でシャッタースピードを上げてくれる水中モードを使うことをおすすめします。

次に注意が必要なのは水中という環境です。水面の上から見て透明で綺麗に見える水も、水中に入ると想像以上に濁っている場合があります。砂浜のビーチなどは打ち寄せる波により巻き上がった浮遊物がとても多いです。そして、海にはほぼ日陰になるものがありません。つまり、水中でカメラを上に向けると高確率で太陽が写り込みます。防水コンデジで太陽が写り込んでしまうと白飛びして綺麗には写りません。

OLYMPUS TG-5・水中マクロモード・絞りF6.3・1/250秒・ISO200・+0.3EV・WBオート

磯の潮溜まりの中にいるホンヤドカリをクモハゼが背景にきたタイミングで撮影しました。(水中に入って撮影)(神奈川県横須賀市)

気軽に挑戦できる防水コンデジ

防水コンデジは水中撮影を始めるのに最適なカメラです。まずは水の中に足とカメラを持った手だけを入れてできる撮影に挑戦してみましょう。砂浜のビーチでは撮れるものが少ないので、潮が引いた磯の潮溜まりの中を撮影してみるのはいかがでしょうか。川では清流に行くと濁りがほとんどないため海よりも簡単に撮影ができるかもしれません。流れのあるところでは水の動きや流れる泡を撮るのも面白いです。水面の静かなところでは半分水中、半分水上の半水面撮影もおすすめです。

SONY DSC-TX10・絞りF3.5・1/40秒・ISO125・-0.7EV

小川の岩に引っ掛かっていた落ち葉を半水面で撮影しました。(手だけ水中に入れて撮影)(沖縄県西表島)

海に潜って水中撮影

シュノーケリングやダイビングで水中撮影をする時も浅瀬で撮影する時とカメラの設定は大きく変わりません。カメラの扱いよりも浮力のある水中での身のこなし方のほうが大事になってきます。そして、ダイビングで生き物を撮影する時には防水コンデジでもストロボを使うことで水に吸収された光を補い、色を出すことができます。

NIKON D7100・AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED・絞りF11・1/250秒・ISO200

泳ぎ去っていくネブリブカをフィッシュアイレンズの特性を活かして下から煽るようにカメラを向け、太陽を入れ込んで撮影しました。(シュノーケリングによる撮影)(東京都父島)

レンズ交換式のカメラを水中で使う

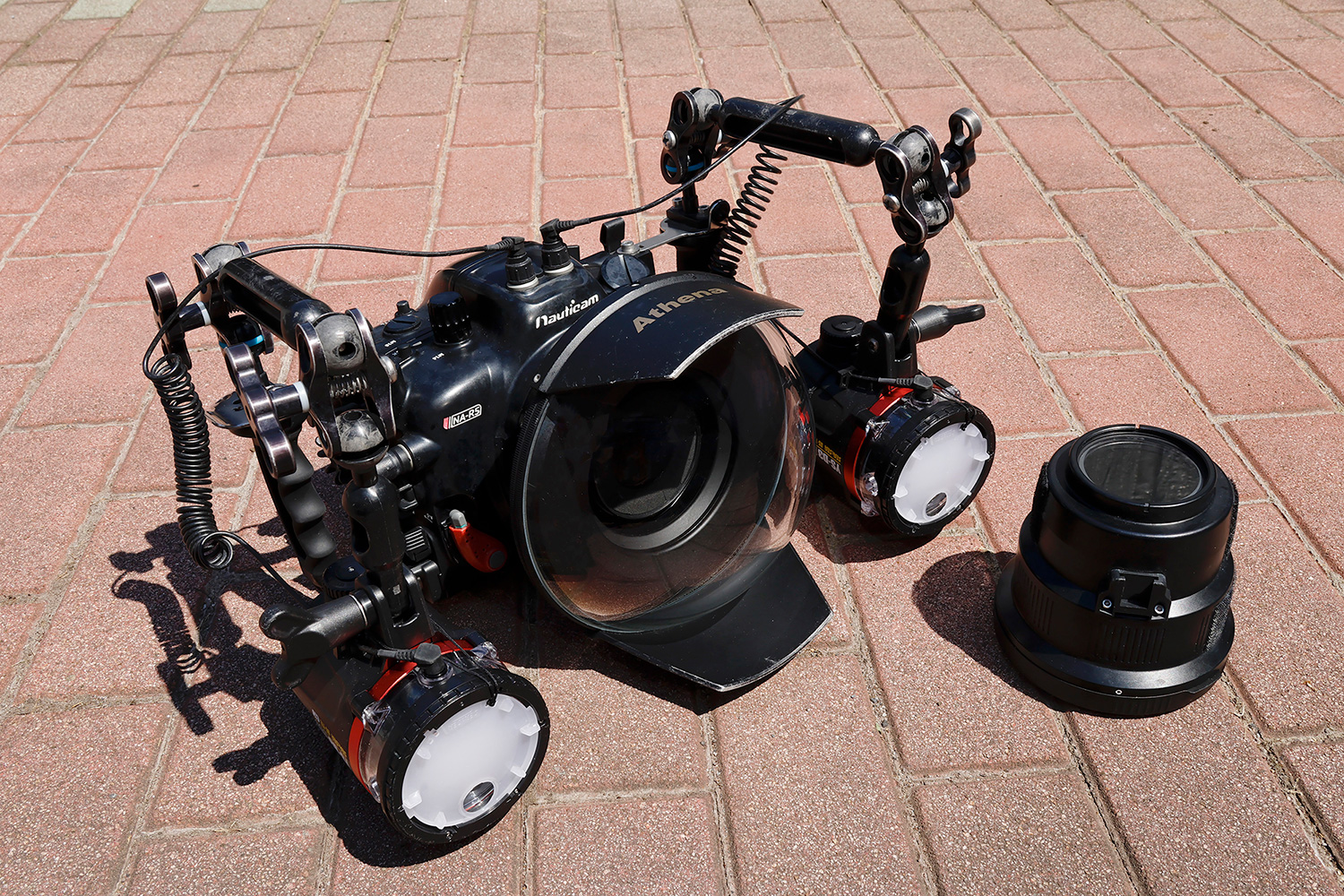

ハウジングと呼ばれるボディを覆う防水ケースと、レンズを覆うポートがセットでカメラを中に入れます。水中では基本のレンズがマクロかワイドなのでマクロポートかワイドポートのどちらかになり、ワイドではワイドズームレンズかフィッシュアイレンズを使い分けます。自然光でワイドレンズを使う時は以上の機材となりますが、より深く潜るダイビングではここに明るさと色の確保のために水中ストロボも必要になってきます。(マクロレンズでは自然光で撮る機会は少ないです)

Nauticam NA R5

ATNA 200ガラスドームポート

Nauticam NA マクロポートC100IS

SEA&SEA YS-D3 DUO(水中ストロボ)

Canon EOS R5

Canon RF14-35mm F4 L IS USM

Canon RF100mm F2.8 L MACRO IS USM

RF14-35mm F4 L IS USMの前玉サイドには反射防止材を張り付けてあります。

自然光で撮る

自然光で撮影する時は陸の撮影と基本は同じです。被写体がイルカなど動きの速いものの場合はシャッタースピードを上げ、それ以外ではブレに注意し適正露出に設定しましょう。

見上げれば太陽がある水中では、陸と違って上下移動が容易なのでサンゴや地形を利用したシルエット撮影も楽しむことができます。前述の半水面撮影では水面をレンズの中心付近に置き、断面のように撮影すると水中と水上の世界を同時に写した不思議な写真になります。

NIKON D300・AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED・絞りF11・1/250秒・ISO200

斜面に生えたイソバナを自然光で下から煽って撮ることで中層を泳ぐ魚と共にシルエットが浮かび上がりました。(ダイビングによる撮影)(沖縄県阿嘉島)

ストロボを使った水中撮影設定

ダイビングではハウジングにストロボを付けて潜るのが基本なので、露出とストロボの関係をしっかり理解しておく必要があります。カメラの設定モードはP、S、A、Mとあり、ストロボ発光はマニュアルとTTLがありますが、カメラとストロボを自分で制御できるマニュアル露出とマニュアル発光をおすすめします。

ワイドレンズを使う時は背景の明るさに合わせて露出を決め、その絞りとISO感度、被写体との距離にストロボの光量を合わせることで背景とストロボの当たるところが自然な明るさになります。マクロの場合は撮りたいイメージで被写界深度を考えて絞りを決め、ワイドの時と同様に光量を調整します。シャッタースピードは普通に撮る場合は基本的に1/250秒で良いです。(1/250秒は多くのカメラに設定されたシンクロ速度の限界値です)

Canon EOS R5・RF100mm F2.8 L MACRO IS USM・絞りF4・1/250秒・ISO100・WBオート

絞りを開き気味にして手前の海藻を前ボケに使い、サクラダイの幼魚の体にかかる位置にして柔らかい雰囲気を出しました。(ダイビングでの撮影)(千葉県坂田)

水中で撮影することとは

水中撮影に関する知識を簡単に説明してきました。写真に詳しい人なら特に難しいことはなかったと思います。水中撮影の手法はその程度のもので、大事なところはカメラの扱い方ではありません。

前の章で少し触れましたが、水中撮影で最も大切なことは水中での身のこなし方です。陸上でどんなに写真が上手い人でも、シュノーケリングやダイビングの腕が未熟では陸上と同じように撮影することはできません。「浅い所なら大丈夫だろう」と考えるかもしれませんが、実は浅い所の方が撮影は難しいのです。海面は波で揺れており、浅い水深では浮力が強くかかるので体を安定させることは容易ではありません。

そして、水中撮影には危険をはらんでいることも肝に銘じてください。先ほど書いた「浅い所なら大丈夫だろう」はとても危険な考えなのです。撮影に夢中になると周りが見えなくなることもあるでしょう。カメラを持っていればとっさに手を出せなくなり、水中では水の抵抗にもなります。海での離岸流や河川の急な増水、深場にはまるなど、危険なことを上げれば切りがありません。是非とも皆さんには楽しさだけではなく、安全に気を配って水中撮影に挑戦していただければと思います。

Canon EOS R5・RF14-35mm F4 L IS USM・絞りF10・1/200秒・ISO400・WBオート

手前にサンゴ礁、急に水深が深くなったドロップオフの先に海底が見えるようにアカネハナゴイが群れているところを俯瞰で撮影しました。(ダイビングによる撮影)(沖縄県久米島)

まとめ

ここまで読んでくださった方には水中撮影は気軽に始められる面と、その一方で簡単ではない面、危険な面があることを知っていただけたと思います。高性能なカメラのお陰で何年か前には簡単に撮れなかった写真が、今では容易に撮れるようになったものなどもあります。それはとても良いことで我々写真家もその恩恵を受け、大いに利用して写真撮影をしています。しかし、レンズ交換式カメラを使った水中撮影のように、カメラの基本を理解していなければ撮影できないものもあります。カメラ任せの撮影も良いですが、露出を自分で決める楽しさも忘れずに、カメラの腕を上げていって欲しいです。そして、素敵な水中写真を撮影してください。

最後に、水中撮影をする際は以下のことにくれぐれも気を付けて行ってください。

注意事項

・ダイビングは講習を受けて認定証を取得する必要があります

・カメラを持って潜るのは経験を積んでからにしましょう

・海や川には目に見えない危険が隠れているので浅い場所でも油断しないでください

・初心者はシュノーケリングでも経験豊富な人やガイドと一緒に泳ぎましょう

≪撮影協力≫

DIVE ESTIVANT(沖縄県久米島)

OCEANUS(沖縄県阿嘉島)

シークロップダイビングスクール(千葉県坂田)

≪使用RAW現像ソフト≫

SILKYPIX Developer Studio Pro 12