カメラの大林オンラインマガジン プロ写真家レビュー! 写真家 赤城耕一 × LEICA(ライカ)Ⅲf

写真・文:赤城耕一/編集:合同会社PCT

赤城耕一が深掘りする、「ライカⅢf」

第十席 ライツ社の栄光の時代に製造された、バルナック・ライカの完成型

ライカの不定期連載の第10弾。前回に引き続き写真家の赤城耕一さんにライカの歴史を紐解きながら、ご自身の体験をもとに熱くお話いただきます。今回は「ライカⅢf」を取り上げます。

- 赤城耕一(あかぎ・こういち)

- 東京生まれ。出版社を経てフリー。エディトリアル、コマーシャルで活動。またカメラ・写真雑誌、WEBマガジンで写真のHOW TOからメカニズム論評、カメラ、レンズのレビューで撮影、執筆を行うほか、写真ワークショップ、芸術系大学で教鞭をとる。使用カメラは70年前のライカから、最新のデジタルカメラまでと幅広い。著書に『赤城写真機診療所MarkⅡ』(玄光社)、『フィルムカメラ放蕩記』(ホビージャパン)、『アカギカメラ—偏愛だって、いいじゃない。』(インプレス)など多数。

目次

はじめに

「バルナックライカ」という呼称は日本独自ものだという話を聞いたことがあります。海外では「スクリューマウントライカ」と呼ぶという話も聞いたことがあるのですが、ウラをとっていないので、正しいのかどうかはわかりません。

バルナックはあらためて言うまでもなくライカの生みの親であるオスカー・バルナックの名前からとられているようです。単純なる定義としては、ライカの初号機I型からのデザインが継承されていること、スクリューマウントによる交換レンズの新旧互換性があることなどが挙げられます。

ぱっと見では、種類が多く、違いがわかりづらいようにもみえる、バルナックライカですが、たしかにデザインは現代の感覚からすれば、いずれも古臭いような印象です。

エルマー5cm F3.5装着のライカIIIfです。

もっともスタンダードな形でありますが、これで物足りなくなってしまう人は修養が足りません。

ライカIIIfの各部をみてみましょう

登場から75年を経ますから、どうしてもクラシックな雰囲気を感じてしまいますが、M型ライカよりも小型軽量であること各部の作り込みも徹底したこだわりを感じますし、M型ライカとは異なる美学を感じる人もたくさんいます。

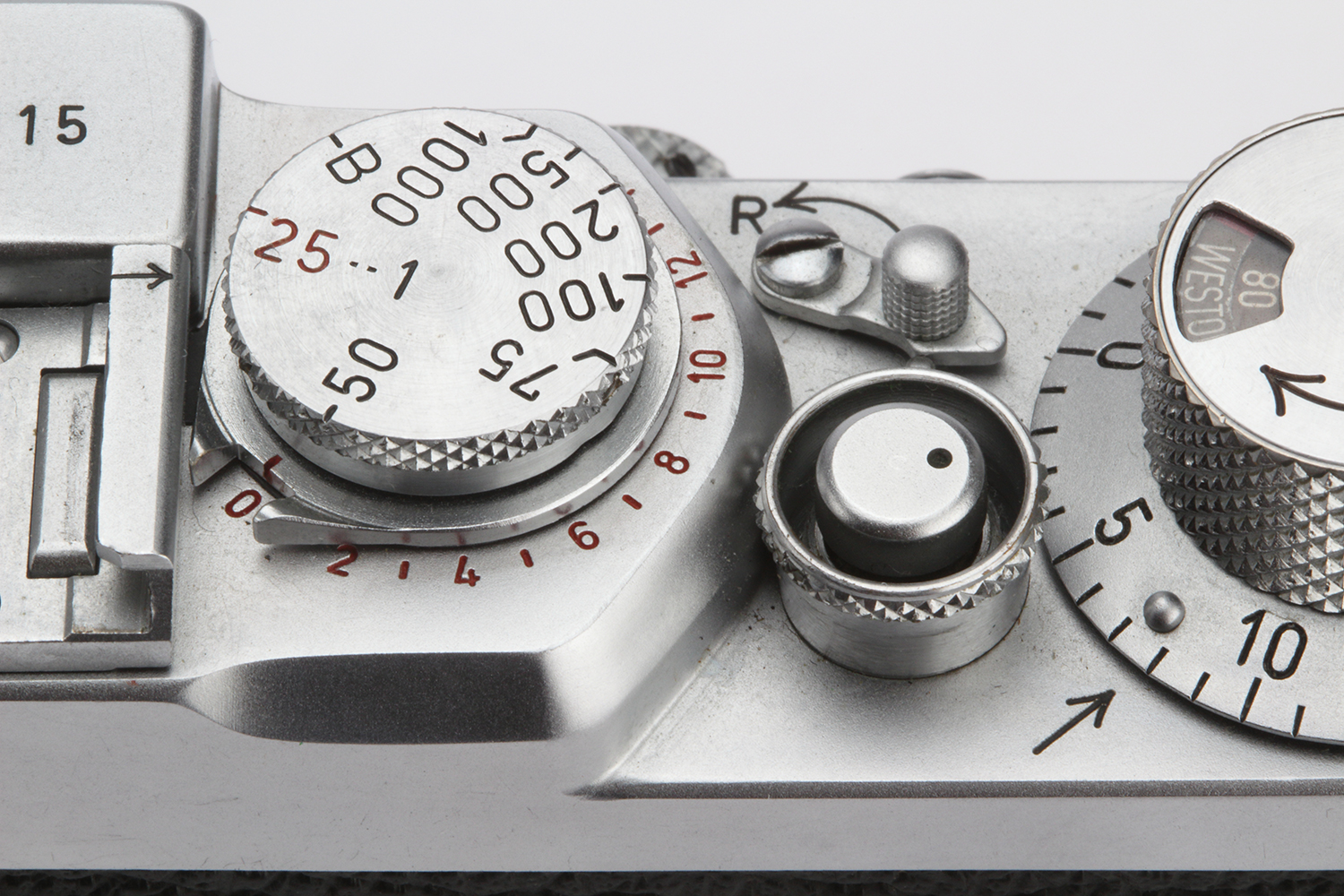

各部をみてみましょう。シャッタースピードダイヤルは2つあります。高速側のシャッタースピードダイヤルは軍艦部に、低速側のシャッタスピードーダイヤルはボディ右前面にあります。高速側の周りにはシンクロ同調ナンバーがありますが、この文字が赤色のもの、黒色のものの2種類があります。前者はレッドシンクロと呼ばれたりします。

シャッタースピードダイヤル周りですね。工作が美しいですね。

こんな細かいことをしていたら当時でもワリが合わなかったんじゃないかと。大きなお世話ですね。

また年代によりセルフタイマーつきのもの、省略されているものがありますが、筆者のライカⅢfはセルフタイマーつきです。どこか重たいというか、デザイン的に邪魔な感じもしなくもありません。このあたりは好みでありましょうが、今なおセルフタイマーなしのレッドシンクロのIIIfが欲しいと思ってしまう筆者は依然として病が重いわけであります。

セルフタイマーはデザインは悪くないのですが、過去使用したのは3回ないと思います。セルフなしのボディが欲しくなったりします。嘘です。

フィルム巻き上げはノブ式を採用。フィルム巻き戻しもノブで行います。ここに迅速な撮影は望めないようにもみえますが、そこは先達たちは工夫や鍛錬をして、35mmカメラの軽快な取り回しの良さを生かし、大型カメラにはできないアプローチをしたに違いありません。

フィルム巻き戻しノブです。引き上げて使用します。36EXのフィルムですと、途中で疲れます。頑張りましょう。

ちなみにフィルム巻き上げ時はノブをつまんで回すのではなく、ノブの側面を人差し指の腹で擦るように回すのが正しいそうです。いや、なにが正しいのかはよくわからないのですが。

ライカⅢfでハードルが高く感じるのは、フィルム装填、そしてフォーカシングとフレーミングでしょうか。

まずはフィルム装填にあたっては、フィルムのリーダー部をあらかじめ細く切断しておくことが必要になります。

いやいやそんなフィルムのカットなど面倒なことしなくても、斜めにフィルムを押し込んで入れたり、テレフォンカードや名刺を使用して、フィルムのパーフォーレションをカメラボディのスプロケット部分から逃がして、装填するという方法をとればいいではないかという人もいます。

しかし、この装填方法は失敗すると、パーフォレーション部がちぎれてフィルムの破片がボディ内に残り、故障の原因になることがありますので、注意したいところです。しつこいようですが、現在はフィルムも高価ですし、失敗すると修理代がかかるなど、泣きをみることになるので十分に注意しましょう。

呼吸をするようにシャッターを切る、ライカⅢf使いの撮影方法

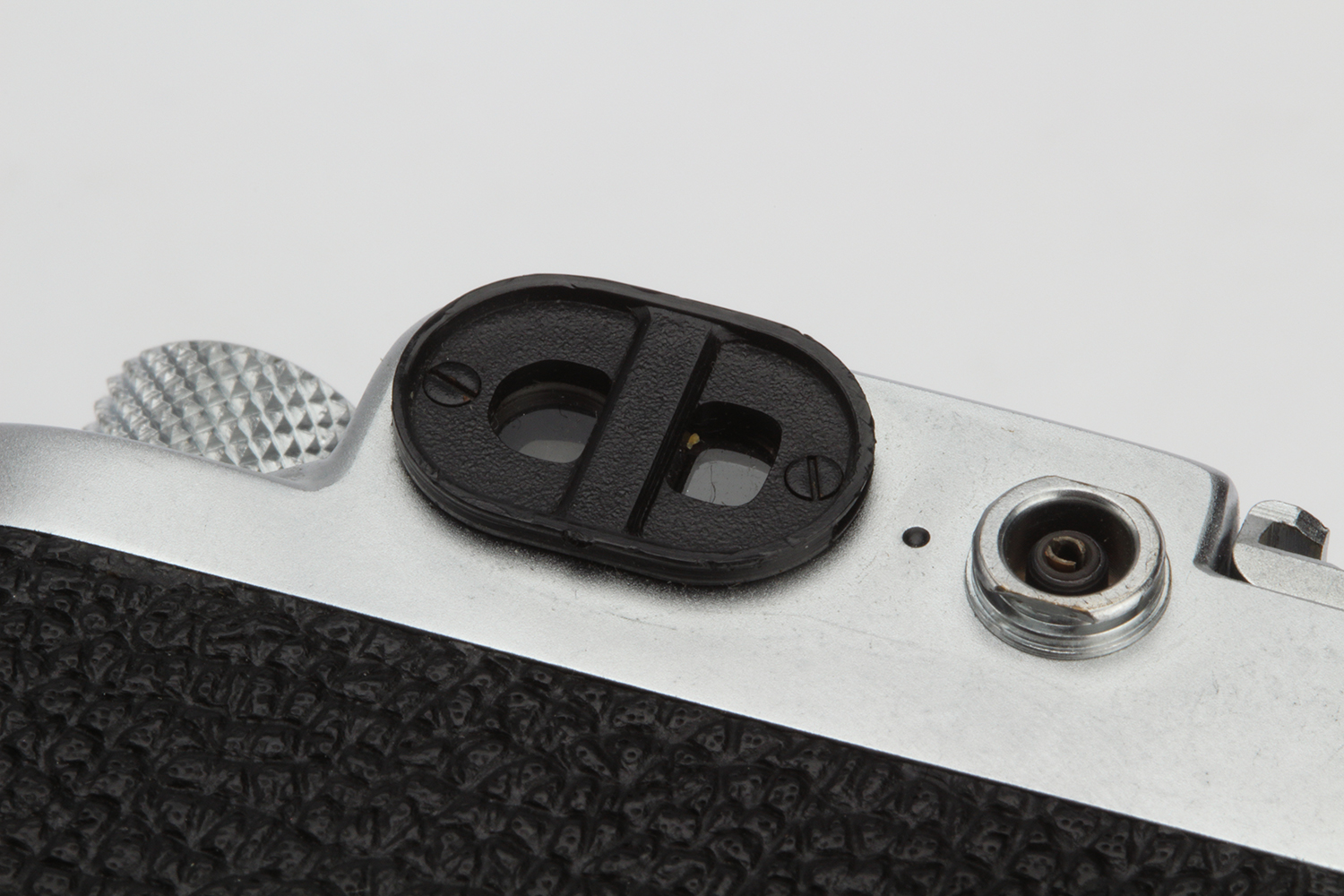

ライカⅢfは距離計とファインダー窓が別で、ファインダーアイピースも隣り合わせになっています。

基本的には距離計でフォーカスを合わせて、ファインダー側に目を移して、シャッターを切るという手順になりますが、目玉を移し替えるという行為自体が慣れるまで、少々たいへんかと思います。

ファインダーアイピースは2つありまして、距離計側とファインダーに分かれています。距離計でフォーカスした後にフレーミングするのが順番かと。

それでも、90mmあたりの中望遠レンズを使用した時など、ライカⅢfの正確な測距精度に驚かされることがあります。距離計部分が拡大され、しかも視度補正装置まで装備されているからでしょうか。

長年のライカⅢf使い、先達の撮影方法をみてみると、少なくとも街中でのスナップ撮影など、標準レンズや広角レンズを使用しての撮影スタイルをみてみますと、ファインダーをしっかり覗いて、ゆったりと撮影しているような人には会ったことがありません。

そもそもライカⅢfのファインダーはただの小さい窓という認識で、しかも視野は50mmオンリーであります。しかもファインダー像は小さい。これで被写体の隅々まで、あるいは四隅を観察しても大した意味はありません。

いや、お好きなら覗いていただいても罪はありませんが、どうしても50mmの視野をしっかりと覗きたい、認識したいという場合は、外付けの光学ファインダーのご使用をお勧めします。ライツ製のそれは少々お値段が張りますが、視野は大きく確保できますし、ブライトフレームに近距離のパララックス補正の指標もあります。

距離計窓の間隔を見ますと基線長は長くないですが、距離計が拡大されていますので正確なフォーカシングは可能です。けれど、逐一フォーカシングしていたら、被写体はどこかに行ってしまいます。

一眼レフやミラーレスになれた人なら、外付けファインダーの見え方も、「なんじゃこりゃ」という認識になるでしょうが、内蔵にしろ外付けにしろ、撮影者の経験則によって、視野を補正してゆくような心づもりで使うのが正しいのであります。

つまり、鍛錬によって、目測で距離を測って距離目盛りで設定、フレーミングにしても、おおよその撮影範囲をすばやく認識することができることを目指すのが正しいライカ使いということになります。

バルナックライカを使うことに慣れている人を観察すると、ファインダーを覗くのは視野を軽く確認する程度で、すぐにすっと、呼吸をするようにシャッターを切っているようにみえます。すばらしくカッコいいですが、ここまでくるには鍛錬も必要になります。

ライカⅢfを使用するにあたっての約束事

筆者も、昨今は、バルナックライカを持ち出すのはさすがに稀になりました。フィルムが高額になりましたので、プライベートな時間だからといって、常に携行し撮影するなどとお気軽な感じではなくなりました。

どこか不確実性であることが気になるからかもしれませんから情けないのですが、フィルムを装填したライカⅢfを持ち出せば、しばらくすると諦めというか、開き直りのように気軽にシャッターを切ることができるようになることでしょう。

今回の撮影にあたっては筆者も久しぶりにライカⅢfを使用したので、さすがに当初はあたふたしましたが、そのうち目も体も以前のことを想い出し、一連のシーケンスをスムーズに行うことができるようになりました。

やはり写真撮影はカメラの動作をカラダが覚えていないといけませんね。これは自分でも嬉しかったですね。もっともこれもフィルムの価格を考えて、以前よりも慎重に撮影するようになってしまったことは変わりはありません。

マウントは当然「ライカL」と書きたいところですが、同姓同名のマウントができてしまったので、こちらは「ライカスクリューマウント」と書いた方がいいでしょう。ユニバーサルマウントです。

撮影結果としてはどうでしょう。令和7年のいまにおけるライカIIIfもなかなか良い仕事をすることがわかりました。これでも長いこと写真制作を続けているものですから、撮影に関しては論理的に対処できるからでありますが使用にあたっての約束事はいくつかあります。

まず露出を決めるときは、必ずフィルムを完全に巻き上げてから行う必要があります。これは高速側のシャッターダイヤルが構造上、回転してしまうからであります。

この時代の高速シャッタースピードの精度というか安定性は少々疑問ではあるものの、調整された個体なら、まず実用上は問題にはならないでしょう。1/1000秒ではシャッターダイヤルが完全には落ち込まない構造で、これは故障ではありません。

ライカスクリューマウントレンズも鏡筒全体が回転してしまうものですとフォーカスを合わせてから、絞りを変えると鏡筒が動いてしまうので、まずは露出決定してから、フォーカシングする必要はあります。

一連の設定を終えたのちにシャッターを静かに切りますが、この時の“コトリ”という感動的な動作音にはいまも参ってしまいますねえ。この音を聞きたいがためにライカⅢfを持ち出したと言われても納得できてしまいそうです。

ライカⅢf × フジノン5cm F2

ライカⅢfの小型軽量さを生かすにはレンズも小型のものを選びたいところ。代表的なものはライツのエルマー5cm F3.5になると思います。

このレンズは間違いなく素晴らしいのですが、筆者の感想だと少し線が太いようです。ライカスクリューマウントの50mmレンズは、世界中に星の数ほどありますから、製造年代で仕様が変わったりします。まずは気に入ったものを探すというのも楽しみのひとつです。今回は富士フイルムの発売されていたライカスクリューマウントのフジノン5cm F2を使用しています。ガウスタイプ構成の正統派の名玉ですばらしくよく写ります。

今回の作例撮影セットです。ライカIIIfにフジノン5cm F2を装着しています。とてもよく写る標準レンズであります。

ちなみに当たり前のことを書いておけば、ライカスクリューマウントレンズはL-Mマウントアダプターを使用すればM型ライカにも装着できますが、Mマウントレンズはバルナックライカには装着できません。ある意味でのフレキシビリティさに期待するならば、同じスペックのレンズならライカスクリューマウント を選ぶ方が応用性が高いということになります。

筆者は35mmレンズ好きであることは公言しているのですが、じつはバルナックライカに広角レンズを使用することはあまりお勧めしておりません。

なぜなら、広角レンズで撮影した写真は、フィルム上での画面サイズが大きくなってしまい、隣り合わせのコマと重なる寸前にまでなることがあります。特に経験上、28mmよりも広い画角のレンズですと画面の間にハサミを入れることも厳しくなるようです。これはコマ間が極端に狭くなるからです。

ライカIIIfの作例

数年ぶりにライカIIIfを思い切り使いました。あまりにも自動化されたカメラばかり使用しているためか撮影当初は距離感が掴めません。中途半端になりました。

ライカIIIf ・フジノン5cm F2・絞りF8・1/1000秒・コダックウルトラマックス400

玩具屋さん前。少し慣れてきました。フォーカシングも素早く行えるようになりました。

ライカIIIf ・フジノン5cm F2・絞りF2.8・1/250秒・コダックウルトラマックス400

デジタルだとフリンジが出そうな条件ですが、フィルムだと間違いはないようです。

ライカIIIf・フジノン5cm F2 ・絞りF5.6・1/250秒・コダックウルトラマックス400

盛り場の目立つ看板。思った通りに切り取ることができると嬉しかったりします。

ライカIIIf ・フジノン5cm F2・絞りF5.6・1/250秒・コダックウルトラマックス400

カラーネガフィルムはラチチュードの広さと、色再現の自由度が高いわけです。記憶色を頼りに調整しました。

ライカIIIf ・フジノン5cm F2・絞りF2.8・1/60秒・コダックウルトラマックス400

階調を無駄に使用していない再現性がいいですね。日陰の条件ですが、狙い通りです。

ライカIIIf・フジノン5cm F2・絞りF5.6・1/125秒・コダックウルトラマックス400

階段をリズミカルに昇る女性の足音につられてシャッターを切りました。慣れてくると、素早い設定ができるようになったりします。

ライカIIIf・フジノン5cm F2・絞りF5.6・1/250秒・コダックウルトラマックス400

裏町。50mmでは少し狭いんですが、余計なものがあまり写らなくていいかなという考え方もあります。

ライカIIIf・フジノン5cm F2・絞りF4・1/250秒・コダックウルトラマックス400

夕方の日差し。独自の色再現。少し色を盛ってしまおうかとも思ったのですが、アグフアカラーネガ独自の解釈に任せてみました。

ライカIIIf・フジノン5cm F2・絞りF8・1/500秒・アグフアカラー400

まとめ

どんな鋭利であっても、この細いコマ間にスッと入る刃物や鋏はないと思ってください。

以前、ライカIIIfに21mmレンズを装着したポジフィルムをラボに現像に出したところ、フィルムをカットしない“ロール” 仕上げの状態で仕上がってきたことがあります。現像のプロでさえ、コマ間があまりにも狭すぎるために、鋏を入れることができなかったのであります。

とはいえ、レンズ交換ができるカメラならば、交換レンズも色々なものを選びたいと考えるのは当たり前のことです。そこで、ライカIIIfにて、とくに広角レンズを使い、ここぞというシーンに出会った場合には、可能ならば必ず複数コマの撮影を行うことを推奨しておきます。

自分で言うのもなんですが、筆者のような達人級のヘンタイになりますと、ライカビットを時おり使用します。ノブの巻き上げよりも遥かに早く巻き上げることができます。M型ライカ用のライカビットMPよりも使用にあたっての説得力はあると思います。

どうしてもコマ間の狭さを考えると、どちらかのコマの画面内に鋏が食い込んでしまい、犠牲にせねばならなくなるからです。そこで複数のカットを撮っておけば、最良のコマの画面全体を生かすことができるかもしれません。保険のようなものです。フィルムをケチるか写真の出来を重視するか、考えてみればわかることであります。

特殊なモデルでなければ、ライカⅢfに限らずバルナックライカは以前よりも、廉価に入手できるようになりました。なぜ人気がないのか理解しかねますが、やはり使用にあたってのお約束ごとがあるからでしょうか。

ここまで書いてきたように、ちょっとした工夫と練習で、このライカIIIfに限らずバルナックライカ全般は使いやすくなるのですが、この密やかな愉しみが周りに知られてしまう前に、われわれ仲間内で静かに愉しむことにしましょう。「わかるやつだけにわかればいい」んです(笑)。

今回使用したカメラ

LEICA(ライカ)IIIf

◉発売=1950年 ◉価格=生産終了品