カメラの大林オンラインマガジン プロ写真家レビュー! 写真家 赤城耕一×LEICA(ライカ)デジタルモジュールR

写真・文:赤城耕一/編集:合同会社PCT

赤城耕一が深掘りする、「ライカ・デジタルモジュールR」

第九席 夢の「ライカをデジタル化」を叶えたデジタルモジュールR

ライカの不定期連載の第9弾。前回に引き続き写真家の赤城耕一さんにライカの歴史を紐解きながら、ご自身の体験をもとに熱くお話いただきます。今回は「ライカ・デジタルモジュールR」を取り上げます。

- 赤城耕一

- 東京生まれ。出版社を経てフリー。エディトリアル、コマーシャルで活動。またカメラ・写真雑誌、WEBマガジンで写真のHOW TOからメカニズム論評、カメラ、レンズのレビューで撮影、執筆を行うほか、写真ワークショップ、芸術系大学で教鞭をとる。使用カメラは70年前のライカから、最新のデジタルカメラまでと幅広い。著書に『赤城写真機診療所MarkⅡ』(玄光社)、『フィルムカメラ放蕩記』(ホビージャパン)、『アカギカメラ—偏愛だって、いいじゃない。』(インプレス)など多数。

目次

はじめに

ライカSL3、SL3-Sが立て続けに登場してきましたね。時代と並走する、正しいライカユーザーはさっそく購入されて、楽しんでいらっしゃるのでしょう。羨ましいことです。

筆者もいまSL系モデルは筆頭格に欲しいライカですが、その動機はいささか不純です。そう、手元にあるライカRマウント交換レンズをなんとかデジタルにも活かし、使ってやろうという魂胆があるからです。

もちろんいまは、多種多様なマウントアダプターがありますから、何もSL系カメラを無理して導入しなくてもいいという考えもあります。

ライツあるいはライカの一眼レフ用交換レンズはさまざまなメーカーのカタチもマウントも異なるカメラに装着することができますから、その血脈が途絶えてしまうことはなさそうです。

でもね、こちらは年寄りですからね、けっこう意固地なわけです。クラシックなライカRマウントレンズだって、デジタルで使えるんだからいいじゃねえかよ、と判断をするのはあまりにも安易です。

Rマウントレンズはフィルム時代の古い設計です。レンズ本来のポテンシャルを引き出すには、フィルムでもデジタルでもそれなりのコツというか条件が必要になってきます。

Lマウントアライアンスに入っているメーカーのカメラはセンサー前のカバーガラスの厚みが他社のカメラよりも薄く設計してあるはずです。このことがお古ライカレンズを使用する意味で重要なのです。

みなさんの好きなお古のライカレンズを装着しても、そのポテンシャルを最大限に引き出せる仕様となっているはずであります。カバーガラスの厚みは、広角レンズのほうが影響を受けやすいのです。

実を言いますと筆者はライカSLシリーズは買えないのでこの代わりにパナソニックのLUMIX Sシリーズにアダプターを介して、ライカRレンズを使用しています。

LUMIX SシリーズはライカSL系カメラの母体機となっているので、画像の作りは異なれど、ライカRレンズのポテンシャルを発揮させることができるのではないかと予想しているのです。でも本来はライカレンズにはライカカメラボディで攻めたいというのが本音ではありますね。

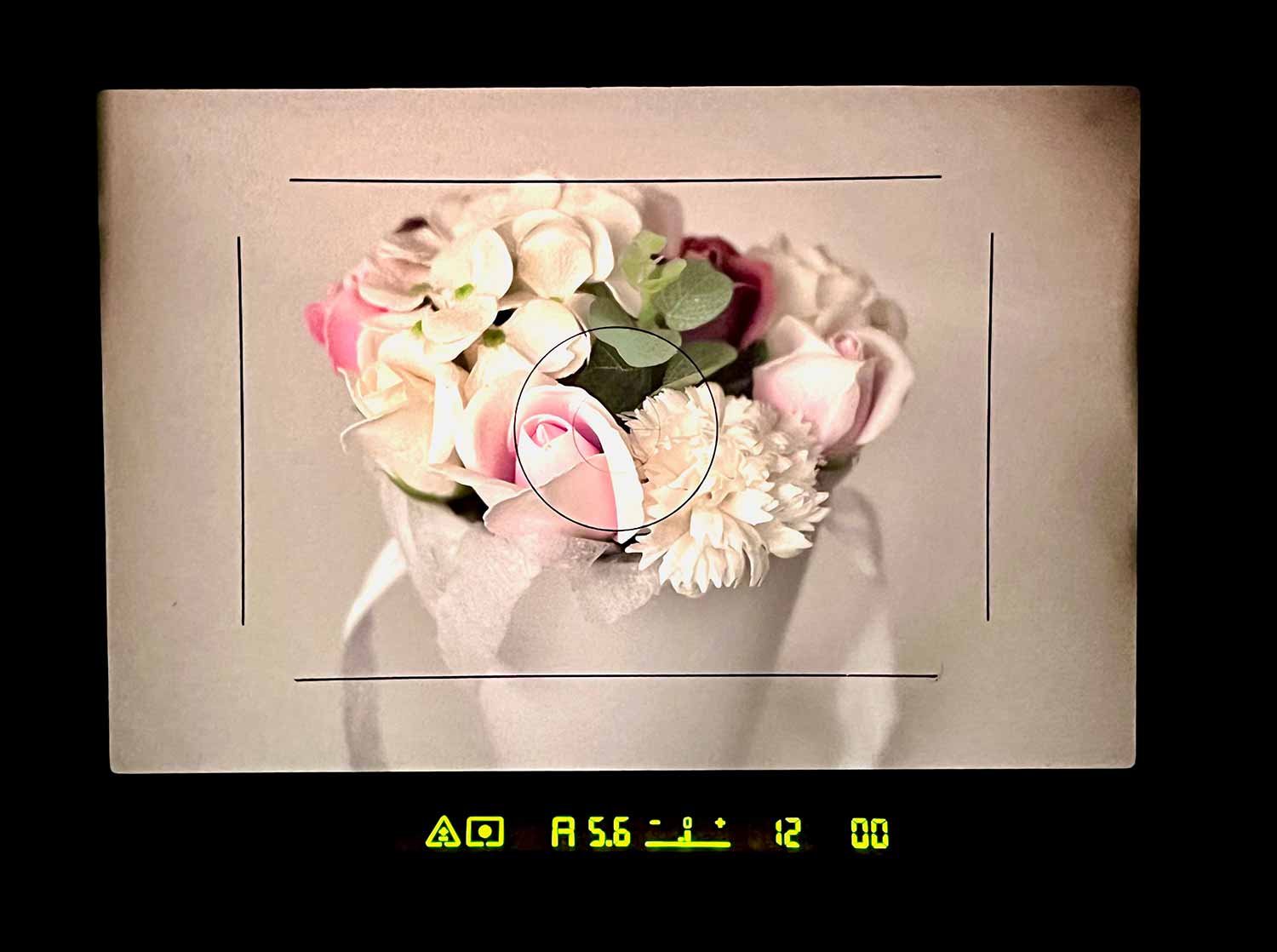

ライカR9+Digital ModuleR+ZUMMICRON R35mmF2

前面から見れば、ライカR9にモードラつきにしか見えません。でも、デジタル撮影ができてしまうという。攻撃的な感じが薄いのは、ライカR9の優しいフォルムのせいかなあ。なんとなくダルマを思い出しませんか。

以前から興味を持っていたライカのデジタル化

実はですね、筆者はMシリーズがデジタル化される前から、ライカのデジタル化にはかなり興味を持ってみておりました。

このために導入したのが「ライカ・デジタルモジュールR」であります。

デジタルモジュールRとは往時のライカ社が、ライカRシステムの延命というか、生き残りをかけて開発した、デジタルカメラバックのことです。

デジタルモジュールRを最初に見たのはドイツはケルンで開催されていたフォトキナ2004のことでした。ライカM8登場の2年前ですね。発売されたのは2005年だと思いますから、あれから20年。デジタルデバイスとして考えると大昔であります。

当時のライカ社はMシリーズのレンジファインダーカメラよりも一眼レフのRシリーズの方を先駆的なカメラとして打ち出したかったのでしょうか。とはいえライカRシリーズはすべてMF一眼レフだからぜんぜん先駆的ではないですな(笑)。

デジタルモジュールRはライカR8とR9専用のデジタルバックです。搭載センサーは画素数1000万、26.4×17.6mmサイズのコダックCCDであります。APS-Cより少し大きいですが、APS-H(30.2×16.7mm)のサイズより少し足りないようです。感覚的にはAPS-H の使用感でいいと思います。

35mm判換算画角は装着したレンズの焦点距離の1.37倍の焦点距離のレンズの画角と同じとなります。

デジタルバックですから、簡単にいえばフィルムのアパーチャー部分にセンサーを位置させて、カメラ部の機構を使用し露光しちゃえという機構です。文字通りフィルムの代わりにセンサーで光を受け止めようという考え方であります。

ライカとしては35mmフルサイズにしたかったのでしょうが、後付けタイプのモジュラーでは35mmフルサイズのセンサーだとアパーチャー部分に入らないという理由もあったそうです。残念ですがおそらくコスト的な問題もあったのでしょう。

使用感は昔の35mm一眼レフの裏蓋を交換して取り付ける、サードパーティ製のインスタントフィルムバックを想起していただければ様式はわかると思います。そう、あのピールアパートタイプのインスタントフィルムを入れるフィルムバックですね。

モジュールRは裏蓋開閉レバーを操作すれば開きます。掃除がラクですが、だからといって無闇にセンサーを拭いてはいけませんよー。

画期的だった35mmフィルム一眼ラフベースのデジタルバック

このデジタルのデバイスはデンマークのイマコン社製です。イマコンはもう会社自体が存在していないようです。悲しいですね。これではメンテナンスも絶望的です。

デジタルモジュールRの凄さというのはフィルムとデジタルのハイブリッドカメラとして使用できることであります。だからライカR8やR9からデジタルモジュールRを取り外して、普通の裏蓋を装着しフィルム装填すればフィルム一眼レフとして撮影することができます。中判フィルム一眼レフ+デジタルバックは20年前でも普通のアイテムとして存在しましたが、35mmフィルム一眼レフをベースにモジュールを脱着させデジタル化させたことは驚きでした。

カメラ本体のライカR8/R9は、マルチモードフィルム一眼レフです。ただ、モータードライブ内蔵ではないので、単体でのフィルム巻き上げはレバー式です。大きなシャッターダイヤルがとても目立ちますね。ペンタプリズムはボディに沈み込ませている、いわゆる「ジャミラ」型であることもユニークで、個人的には好きなデザインです。

ライカR7まではミノルタXDをベースにしていた部分もあるのですが、R8からはライカ社の完全オリジナル設計として、話題になったことをよく覚えています。でも当時も疑問に思いました。MFだし、フィルムも手巻きで巻き上げるため、モーターも内蔵されてはいないのに、なぜこんなに大きく、ボディが分厚いのかと疑問も持ったのです。これは以下の理由ではないかと。

デジタルモジュールRは先に登場したR8、R9のモータードライブに全体のフォルムによく似ています。まるでモードラ内部をくり抜いて、デジタル用のデバイスを突っ込んだと想像してもらえばいいかもしれません。

おそらくR8開発時に、このデジタルモジュールRはアクセサリーとして同時に用意される予定だったのではないのかと考えられます。

「デジタルモジュールR用パワーユニット」の文字が見えます。モジュールR装着の後に装着します。ユニットにはモーターが内蔵されており、シャッターチャージを行います。フィルムR9のモーターの動作音と酷似しています。

ライカRレンズをダイレクトにカメラボディに装着できる感動

デジタルモジュールRでは、シャッターチャージは内蔵のモーターによって行われるので、使用感や動作音はモータードライブつきのライカR8/R9と同じ感覚で使用することができます。

これ、動作的にはかなり心地いいですね。コマ速度は遅いですが、シャッターのチャージする音はフィルム巻き上げ音によく似ていますし、ミラーの昇降音があるのは一眼レフの特性です。いずれも品のよい音です。

デジタルモジュールRのためにファインダースクリーンはセンサーサイズに合わせた、Mシリーズライカのそれに似た、ブライトフレームのような撮影範囲を示す枠のあるものが用意されました。

デジタルモジュールR専用のフォーカシングスクリーンには、センサーサイズに合わせた撮影範囲のフレーム枠が表示されています。Mシリーズライカのフレームを見る感覚です。“写らない” 周囲まで見ることができるからでしょう。けっこう気に入っています。

中央にはスプリットマイクロプリズムが採用されていますが、そこはMF一眼レフですから、マット面でのフォーカスの切れ込みも悪くないのです。そんなに明るくはありませんし、一眼レフですから装着レンズの明るさにファインダーの見え方は左右されます。

ボディ上部にあるLCDは小さなフィルムカウンター窓(R9のみ)だけで、デジタル設定はモジュールの背面のダイヤルやボタンとLCDで行います。

LCDモニターの下にはLCD表示パネルが位置しています。モニターでも一部の設定を行いますが、ISO感度やホワイトバランスなどの基本設定はLCD左側にあるダイヤルのメニューを見ながら行います。これ、すごいアナログ感ですが、わかりやすいですね。

ライカR9+デジタルモジュールRの背面。最初から一体型のデジタル一眼レフのように自然に見えますね。R8/R9開発段階から、デジタルモジュールR装着は考えられていたのだと思われます。

背面の下部LCD。大きく見やすいです。左側のダイヤルでホワイトバランスやらISO感度を合わせて本体側背面のダイヤルと組み合わせて設定を変更します。モアレの軽減はJPEG設定のみです。

デジタルモジュールRは、ローパスフィルターが省略されていますので、1000万画素とはいえ、CCDセンサーの力を出し切った精細かつ濃厚な再現をする画像を得ることができることに驚きました。ただ、モアレの軽減機能はカメラ内での処理のみで、ダイヤルにも「モアレ」メニューがありますが、これはJPEG設定時にしか機能しません。もちろんこれは画像処理を行えば問題はありません。

筆者はかなり無理をしてデジタルモジュールRをお迎えしました。それでもライカRレンズをアダプターを使用せずダイレクトにカメラボディに装着できることにとても感激しました。

ちなみにデジタルモジュールRの記録メディアはSDカードですが、2GB以下のカードしか認識することができません。この当時、こういう縛りがありましたねえ。シングルスロットだし、トラブルなどの面を考えると、本気で使用するリスクはいささか高くなります。

あ、一応現行品として2GB以下のSDカードは売られていますので念のため。筆者は自身のワークショップに参加していただいている方々に使わなくなった古い2GB以下のSDカードをいただいて使用したりしています。もったいないですからねえ(笑)。

メモリーカードはSD。みんなの嫌いな1スロットです。図体でかいのに。しかも容量は2GBまでしか使えない!お願いです。誰か机の引き出しの中で存在を忘れられた2GBのSDを探してください。無料で引き取ります。

1.8型のモニターで撮影画像を見たところで、詳細はあまりわからず、どのようなものが写っているのかがわかる程度です、拡大してもフォーカスチェックなどもあまり参考にはなりません。

特に大口径レンズを使用している場合などはフォーカスの精度まで追求できそうにありません(笑)。ヒストグラムは表示することができますから、これで出来上がりを予想しながら撮影をしています。黎明期のデジタルカメラですねえ。というか黎明期ですよね。

さすがに20年を経過しますと、バッテリーはヤレてきます。うちにある個体も結構怪しい。そこで調べたのですが、デジタルモジュールRの専用バッテリーの代替え品は見つけることができませんでした。

バッテリーパックを分解し、中のリチウム電池を交換するしか方法はありませんが、この方法で一部受け付けてくれる業者はあるようです。

電源を入れると背面LCDモニターにライカのシンボルマークが立ち上がります。電源を入れるたびにモニターに向かって手を合わせなければなりません。

まとめ

「そうまでしてライカR9を使いたいのか?」という読者からの声が聞こえてきそうです。ええ、使いたいですと答えるしかありません。もう利便性とは関係ありません。ひたすら過去と今を繋げたい思いがあるからであります。

ライカRマウントは時代ごとに連動カムの数が変わります。R9本体では、これまで発売されたすべてのRレンズでTTLメーターが機能したり、AEで撮影できるわけではありません。それでもデジタルだから、気に入らない場合は時間さえあれば撮り直しすることができます。これ、結構な利点です。

最終的にはライカRマウントレンズはROM付きになりましたから、ボディーとレンズの間に情報のやりとりが行われ、Exifの他にも、レンズ情報をデジタルモジュールR側で読みとるなどして画質の改善などもあったのかもしれません。今となってはよくわかりません。

デジタルモジュールRを用意したのはライカ社の矜持、いや責任だったのではないかと考えたいです。

残念ながら後継モデルが続きませんでしたが、デジタルでももう少しRマウントのカメラで引っ張って欲しかったらよかったですよね。SLシリーズで我慢しろよということはよくわかっているんですけどねえ。年寄りは未練がましいのです。

ライカ・デジタルモジュールRの作例

ライカR9・アンジェニュー45-90mm F2.5・絞りF8・1/500秒・ISO400

錆びた看板好きとしては見逃せない物件。硬すぎず軟かすぎず良い調子です。

ライカR9・絞りF4.8・1/750秒・ISO400

いささか盛った(笑)再現です、これはセンサーがCCDだからじゃあないですよ。この当時の画像処理エンジンが作り上げたものであります。

ライカR9・絞りF5.6・1/750秒・ISO400

フォーカシングには気を使います。1000万画素とはいえ、切れ込みの良い画なのでピンボケが目立つということもあります。

ライカR9・絞りF4・1/1500秒・ISO400

日陰の条件でもっとフラットになるかもと想像して撮影しましたが、問題ない画作りです。レタッチすればさらによくなります。

ライカR9・絞りF4・1/3000秒・ISO400

あまりデジタル臭くない画像なのは、ライカ社が画像処理エンジンにうまく注文をつけたからでしょうか。

ライカR9・絞りF4・1/8000秒・ISO400

このアンジェニューのズームは至近距離でハイライトの像が僅かに滲みますね。

ライカR9・絞りF4・1/4000秒・ISO400

20年前のデジタルデバイスと画像処理エンジンでこの再現はかなり優秀だと思います。

ライカR9・絞りF11・1/500秒・ISO400

特別に大きく拡大しなければ、十分にその緻密さを楽しめます。階調再現もさすがとしか言いようもなく。

今回のカメラ・レンズ

LEICA(ライカ)R9

◉発売=2002年 ◉価格=生産終了品