カメラの大林オンラインマガジン プロ写真家レビュー! 写真家 水谷たかひと×ソニーα1 II

写真・文:水谷たかひと/編集:合同会社PCT

想像を超える進化を遂げた、ソニーのフラッグシップ機「α1 II」

ソニーのフラッグシップ機、α1 IIが登場しました。写真愛好家、カメラファンを驚かせたα1の性能から、どんな進化を遂げたのか。今回は写真家 水谷たかひとさんに実写作例を交えて解説いただきました。

- 水谷たかひと Takahito MIZUTANI

- 1968年東京生まれ。1990年東京総合写真専門学校卒業と同時に渡仏。様々なスポーツイベントを撮影し、3年後に帰国。拠点を日本に移しスポーツイベントを追いかける。 写真展・企画展等を多数開催。スポーツ関連の報道写真集も多数発刊。 公益社団法人日本写真家協会(JPS)会員 一般社団法人日本スポーツ写真協会(ANSP)会長 国際スポーツプレス協会(AIPS)会員 株式会社マイスポーツ出版代表取締役

目次

はじめに

ソニーα1Ⅱは言わずと知れたソニーαシリーズのフラッグシップ機、α1の後継機となるカメラである。私は長年使用してきた他メーカーからα1登場を機に、カメラを全てαに変更するほどの高スペックを持ち合わせている。フラッグシップ機とはこういう事だよ!!!と思わせてくれたカメラだ。

そのα1の後継機であるα1Ⅱは、さらに磨きが掛かっていた。私が気になったスペックアップしたところをいくつかの部分に分けてインプレッションと解説していこうと思います。

動きの速いスポーツ撮影も難なくこなす高画素5010万画素のイメージセンサー

α1から継続して5010万画素のイメージセンサーが与えられたが、α1Ⅱのイメージセンサーは良くチューニングされており、高画素のイメージセンサーが持つ高解像で階調豊かな部分はさらに良くなっていると感じた。

動きの速いスポーツシーンでも速いシャッターで「ビシッ」と止めれば、アスリートのまつ毛一本一本、筋肉や筋の立体感までリアルに表現可能な素晴らしいイメージセンサーなのだ。

それにプラスして、高画素の弱点といわれていた高感度の部分が大きく改善されていたのには驚かされた。α1の高感度はお世辞にも厳しいと言わざるを得なかったが、α1Ⅱでは高感度ISO10000まで普通に使えてしまうのだ。

スポーツ撮影においては、ナイターや屋内で行うことがあり、高感度を多用する。今まで不安に感じていた高感度撮影でも速いシャッターを確保できるので、安心して作品作りに専念できるようになったのは心強い。

まさに万能なイメージセンサーになったのである。

ネジ山までリアルに表現可能な5010万画素のイメージセンサー。

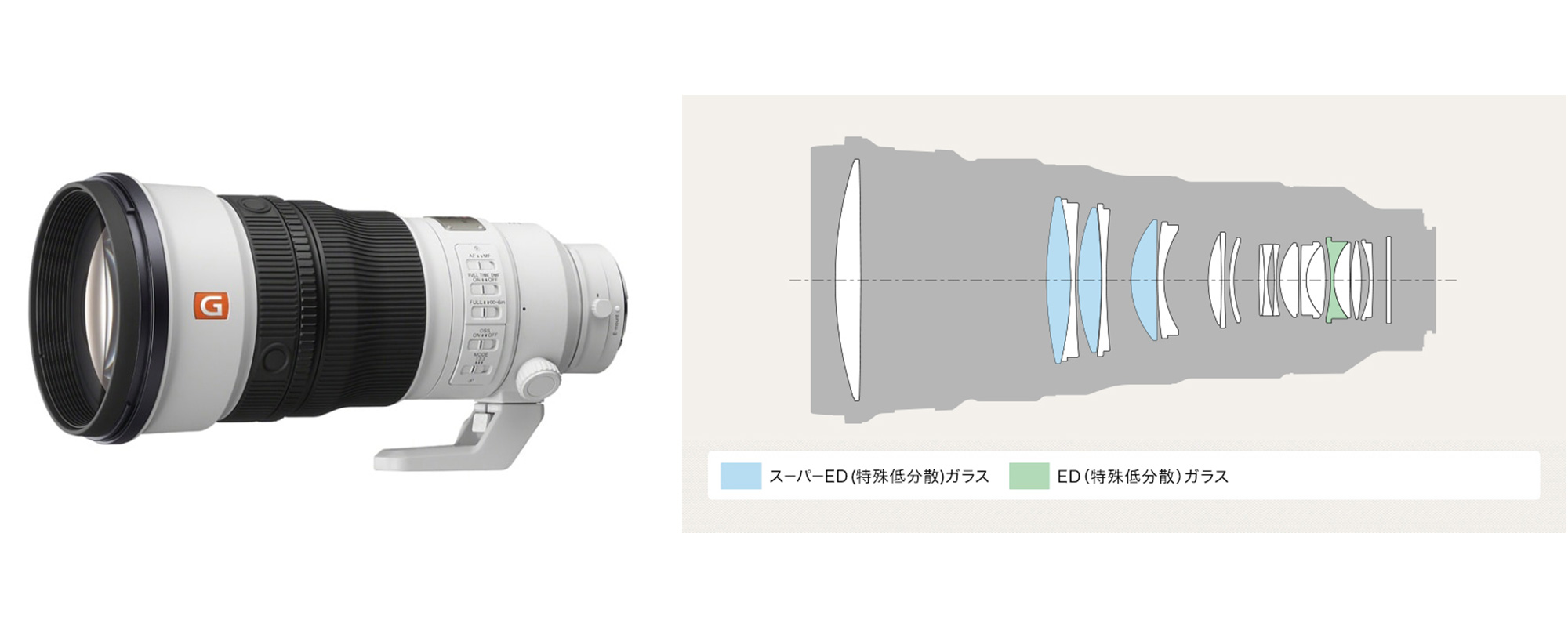

ソニーα1II・FE 400mm F2.8 GM OSS・絞りF2.8・1/2000秒・ISO400・WBオート

大きく進化したISO高感度。

ソニーα1II・FE 400mm F2.8 GM OSS・絞りF2.8・1/2500秒・ISO5000・WBオート

最強無敵のAI AF

AFの進化にも驚かされた。α1で最強と感じていたAFが、さらに追従性や正確性をアップされてきた。これは追加でα1ⅡにAIプロセッシングユニットを積んだ恩恵が大きい。どんな環境でも瞬時に被写体に食らいつき、離さない。これはスポーツ撮影において最も大事な部分であろう。絶対に逃したくない最高の瞬間を確実に切る撮ることが出来る満足感は、何ものにも代えがたい。

AI AFを積んだα1Ⅱによって、今まで切り撮ることが難しかったスポーツシーンを手にすることができ、さらにもっと難しい一瞬を切り撮るためのチャレンジが可能になったのだ。

さらに被写体を追従するAF枠の種類も増えて、自分好みに細かくカスタムすることが可能。

α1のAFが素晴らしい完成度を誇っていたので、α1ⅡのAFは多少の精度アップだろうと思うことなかれ。その進化具合の凄さを実際に感じられるのは圧巻である。

顔や瞳を確実に捉えるAF性能。

ソニーα1II・FE 70-200mm F2.8 GM OSS II・絞りF2.8・1/640秒・ISO1600・WBオート

手前の砂を回避しつつ被写体を追従するAIAF性能。

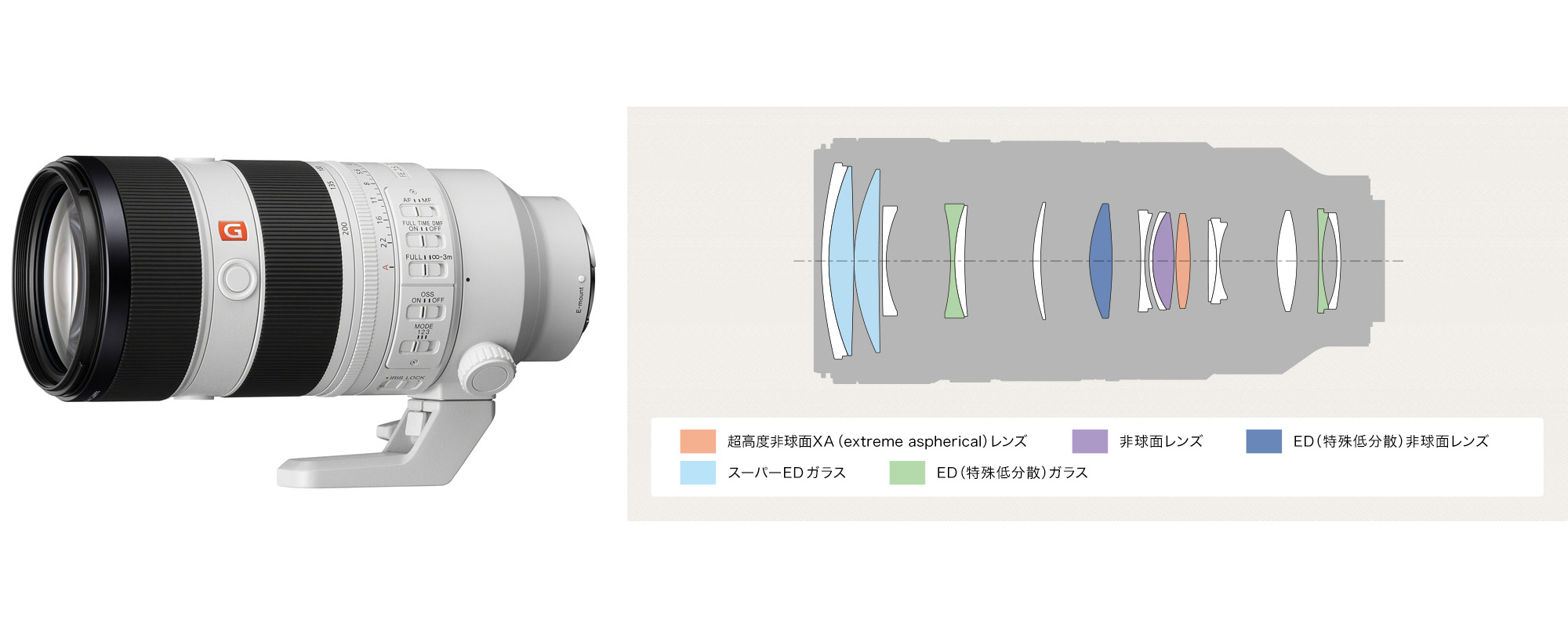

ソニーα1II・FE 300mm F2.8 GM OSS・絞りF2.8・1/2500秒・ISO250・WBオート

プリ撮影の恩恵と歪まないローリングシャッター

まずプリ撮影の重要さと利便性をα1Ⅱではっきり認識した。今まで自身において「撮り漏らすなんてことは絶対に無い!!!」との無駄な信念でプリ撮影は全く使用していなかったし、信用もしていなかった。今回も少し試してみるか程度に使用してみて、その結果に愕然とした。自身がシャッターを切る前に、こんな凄いシーンがあったのかと。

今まで、シャッターを切ってきた瞬間がパーフェクトなシーンだと思っていたのだが、それが大きな間違いだと。プリ撮影によって新たなシーンを残せることに喜びを感じた。

ただプリ撮影で前数秒を記録しているだけではなく、AFをほんの少しでも追従させていれば、全てにピントの芯が残っている優れものなのである。

α1Ⅱのプリ撮影は最大1秒前から0.03秒まで細かく設定可能で、ユーザーが自由にプリ撮影時間を決められる。私は0.04秒に設定。

現在ではほぼ全てのスポーツ撮影でプリ撮影をオンにして撮影に挑んでいるほど、惚れ込んでいる機能だ。

速い被写体撮影での電子シャッター使用時、ローリングシャッター方式を採用したミラーレス機では必ずと言って「ローリング歪み」なるものが発生する。これは非常に見た感じ違和感や不自然さを感じて、せっかくのシーンが台無しになる厄介な現象だ。これを解消するためには「グローバルシャッター」方式を採用したミラーレス機が必要になり、現在ではα9Ⅲが採用している。

α1Ⅱにはローリングシャッターを採用しているのだが、歪みが少ない。いや、ほぼ歪みが無いといっても過言ではない。スポーツ撮影をする者や野鳥、鉄道等の速い被写体を狙うフォトグラファーにとって、歪みが無いことは非常に嬉しいことなのである。

急なアクションにも対応するプリ撮影。

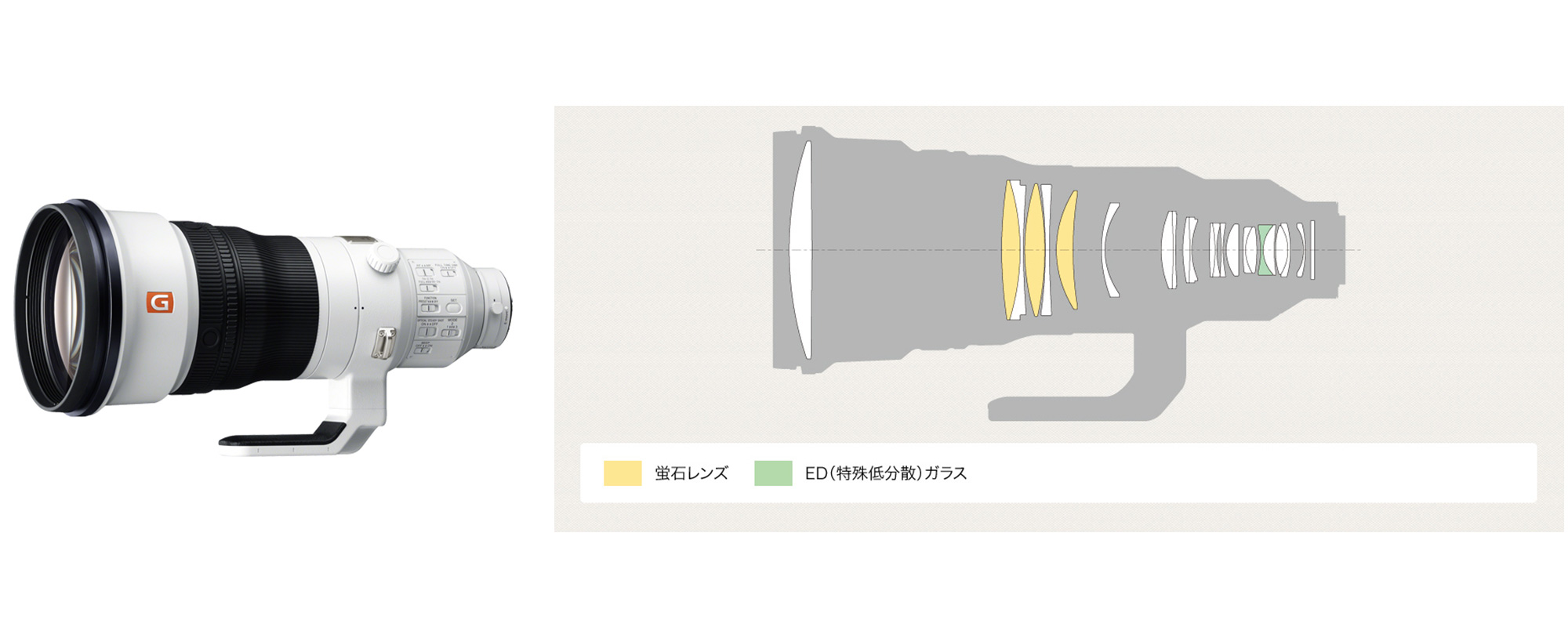

ソニーα1II・FE 400mm F2.8 GM OSS・絞りF2.8・1/5000秒・ISO250・WBオート

高速で振り下ろしたステックやボールが歪まないローリングシャッター。

ソニーα1II・FE 400mm F2.8 GM OSS・絞りF2.8・1/4000秒・ISO1000・WBオート

軽くコンパクトなボディ

フラッグシップ機といえば、縦位置・バッテリーグリップを標準搭載するボディがほとんどではないか。さまざまな要因を鑑みての設計で、私もほんの数年前までは普通にバッテリーグリップ一体型のフラッグシップ機を愛用してきた。

しかしα1を手にした瞬間から全てが変わった。あの小ささと軽さでフラッグシップ機が成り立つのを実感したからだ。これは身体への負担軽減にも繋がり、今まで手首の腱鞘炎に苦しめられる時期もあったのだが、軽くコンパクトなαシリーズを使用することによって軽減されたのだ。

小さめのカメラバックにフラッグシップ機α1ⅡとFEレンズ数本で撮影に行けてしまう機動力、バッテリーグリップを装着すれば長時間のスポーツ撮影にも挑める拡張性。

フラッグシップ機でありながらもユーザーの自由度を大切にする設計思想には言葉も出ない。防塵・防滴にも抜かりなく、ケアはしているが、少々の雨や雪、ほこりの中でも安心して使用できる信頼性は厳しいスポーツ現場にて重宝している。

α1からα1Ⅱへと進化点

上記以外にもまだまだ進化したところがあるα1Ⅱだが、まずインターフェイスが良くなった。触り心地とグリップ感ですね。細かい部分だが、カメラに触っている時間が長いので、手や指先に非常に良くマッチするインターフェイスの変更は素晴らしい変更点にあげたい。

背面モニターにも手が加えられ、4軸マルチアングルモニターが採用された。α1ではチルト機能のみを持った背面モニターだったのに対して、α1Ⅱは他機種で好評な多稼動背面モニターにより、さまざまな角度から被写体にアプローチ可能となった。より上から、より下から被写体を狙うことができるので、新たなるスポーツシーンを撮るチャンスが増えた。

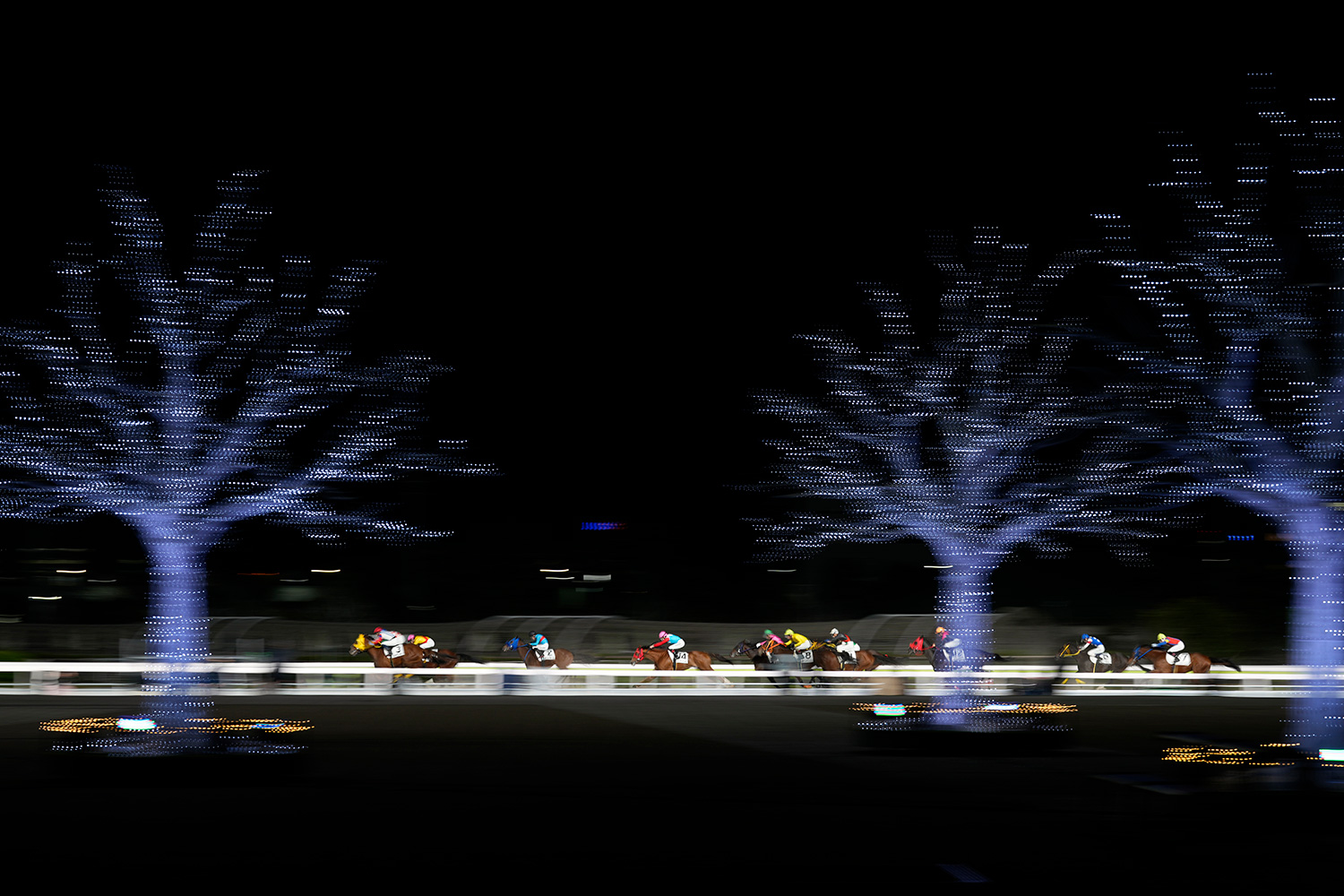

手ブレ補正強化にも触れたい。スポーツシーンで流し撮りやブレで作品を表現することがある。私自身は被写体にピントの芯が確実に残り、背景等が綺麗に流れている作品が好みであるので、スローシャッター時に起こる手ブレには配慮している。α1Ⅱは条件付きながら手ブレ補正機能がα1からさらに強化されており、手ブレをさほど気にせずに流し撮りに挑戦できるのは嬉しい進化ポイントである。

手ブレ補正機能の強化。

ソニーα1II・FE 70-200mm F2.8 GM OSS II・絞りF5.6・1/15秒・ISO125・WBオート

まとめ

荒い言葉を使えば「α1Ⅱはα1の進化版でしょ」との声を耳にする。ユーザーの感じ方はそれぞれで、間違いではないと私は思う。

しかし私の感じ方はそれと違い「そんじょそこらの進化と違うんだよ」と。進化の度合いが凄いわけですよ。これは使ってみなければ分からないので、記事にすること自体が難しい。

発売から日が浅いながらも、使い倒して私の生の使用感ありのままを書いています。ガチです。α1がモンスター級にフラッグシップ機として存在していたので、それを超えてくるのは難しいだろうなと正直感じていた。しかしα1Ⅱはそのハードルをものの見事に超えてきたのである。もうモンスターではなく、何なんだろうか・・・と。

多くのかたにこのフラッグシップ機を手にしてもらいたい。驚きと未来と技術が詰まりまくったカメラは他に存在しません。新しい世界を一緒に覗いてみませんか。