カメラの大林オンラインマガジン プロ写真家レビュー! 写真家 赤城耕一×LEICA(ライカ)

写真・文:赤城耕一/編集:合同会社PCT

赤城耕一が深掘りする、ライカの一眼レフ「ライカフレックスSL」

第八席 今に至るまで、一番使用頻度が高いライカの一眼レフ

ライカの不定期連載の第7弾。前回に引き続き写真家の赤城耕一さんにライカの歴史を紐解きながら、ご自身の体験をもとに熱くお話いただきます。今回はライカの35mm判一眼レフカメラ「ライカフレックスSL」を取り上げます。

- 赤城耕一(あかぎ・こういち)

- 東京生まれ。出版社を経てフリー。エディトリアル、コマーシャルで活動。またカメラ・写真雑誌、WEBマガジンで写真のHOW TOからメカニズム論評、カメラ、レンズのレビューで撮影、執筆を行うほか、写真ワークショップ、芸術系大学で教鞭をとる。使用カメラは70年前のライカから、最新のデジタルカメラまでと幅広い。著書に『赤城写真機診療所MarkⅡ』(玄光社)、『フィルムカメラ放蕩記』(ホビージャパン)、『アカギカメラ—偏愛だって、いいじゃない。』(インプレス)など多数。

目次

はじめに

フィルムカメラ時代では、ライカといえばレンジファインダーのMシリーズやスクリューマウントのレンジファインダーカメラのことを思い浮かべるのが普通なのですが、立派な35mm一眼レフもたくさんありました。

ライツはあまりにもライカM3の商売がうまくいったために、慢心して、一眼レフの開発に乗り遅れてしまったといわれています。わからない話ではありませんが、本当なんですかねえ、天下のエルンスト・ライツがカメラ界の世界情勢を読めなかったわけもなく。

現在のEV自動車の先行きを甘く考えていた、いまの日本の自動車メーカーみたいなものなのか。規模がかなり大きく違いますけど。でも、ライツ一眼レフの初号機となるライカフレックスが、TTLメーターすら内蔵していなかったことについては、登場した当時でも完全に時代遅れなイメージがしたことは確かなのです。

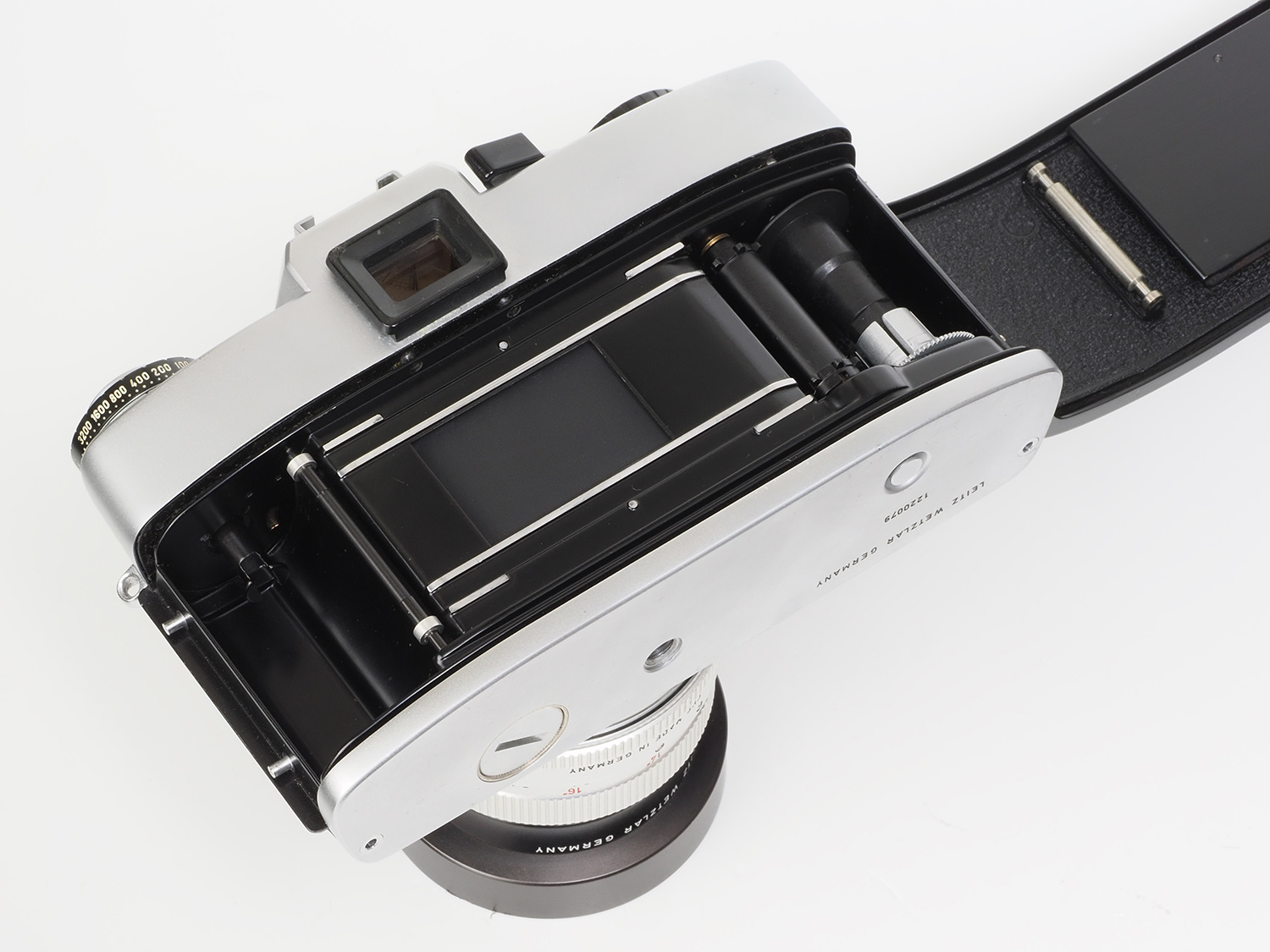

ヴェッツラーで購入したライカフレックスSLのシルバーモデル。のちに入手したエルマリートR35mm F2.8のシルバーモデルを装着。もとは初代ライカフレックス用に用意されたものですが、鏡胴の反射で外部メーターに誤差が出るということで製造は中止になり。SLに使用しています。

一眼レフ用ライカレンズの描写について

一眼レフ用ライカレンズはレンジファインダー用のライカレンズとは異なる描写だと力説する人って、多いですよね。それはそれで味わい深いと。

当然のことですが、一眼レフはミラーの駆動距離が必要なので、フランジバックの距離に余裕をもたせねばなりません。

これは当時のワイドレンズだと設計がたいへんで、レンズタイプもレトロフォーカスのものが多くなります。例外的にいえば、一眼レフ用のライカRマウントの初代スーパーアンギュロンR 21mm F3.4はMシリーズ用の同レンズと構成が同じために、ライカ一眼レフで唯一ミラーアップが可能な初代ライカフレックスで使うしかありません。

他のワイドレンズはすべてレトロフォーカスタイプですが、往時のライカ一眼レフ用のワイドレンズは非球面レンズを使うことができず、歪曲収差の補正に苦労したとされます。

このために、ワイドレンズはレンジファインダーのM型に任せ、標準や中望遠では一眼レフを使用するという2方面作戦を採用する人は多かったわけですね。レンズの描写の違いも理由としてあるのでしょうけど、フォーカシングのやりやすさの問題もあったかも。

ワイドレンズを装着した一眼レフで正確なピント合わせをするのはなかなか苦行だったわけです。とくに絞りを開いていて、被写界深度を稼ぐことができず、やむをえず自信が持てないまま撮影して、現像したネガのフォーカスが甘かったりすると、泣きたくなるほどです。

シャッタースピードダイヤルと同軸にシャッターボタンがあります。軍艦部のスペースの節約という意味ではありです。ただ、このダイヤルは厚みがあって重く、人差し指一本で回すのにはそれなりに力が必要です。

ただ、レンズの描写について、余計なことをいえば、M型ライカのレンズもM5時代以降のワイドレンズはレトロフォーカスタイプになってゆくので、レンジファインダー用ならではの個性的な構成のレンズが少なくなるわけです。

たとえば、先のスーパーアンギュロンR 21mm F3.4とエルマリートM21mm F2.8では、描写のニュアンスが大きく異なります。このあたりをどう考えるか、けっこう悩ましいのです。これはレトロフォーカスのレンズが悪いという意味ではありませんので念のため。

ASA(ISO)感度ダイヤルは巻き戻しクランクの下。メーターの摺動抵抗もこの位置なのだろうが、シンプルでいいかなあと。筆者はメーター使わないのですが。

ミノルタとライツの協業関係

筆者がライカ一眼レフに目覚めるのは、1980年代の半ばくらいだったと思うのですが、だいぶ奥手なほうでした。

それは「ライカに溺れるあまり、一眼レフにまで手を出すやつ」と思われるのがイヤだったわけです。

なぜならライカR3以降の一眼レフは基本的にミノルタの一眼レフがベースになっていることもあったと思います。具体的にいえばミノルタXEがライカR3に化けることになるのですが、ライカになることで当然価格はものすごく高価になり、ブランド力の違いを見せつけられることになるわけですが。逆にそのことでスペックは軽んじられしまわないか、筆者は心配しておりました。

でもR3はミノルタXEには搭載されていないスポット測光の切り替えを可能としていたり、専用とはいえモータードライブ装着可能のR3 MOTも出してくるわけですから、オリジナリティがあると考えています。

もっとも、ミノルタとライツの協業関係によって、ライカ一眼レフを使うやつは、ライカの本質がわかっていないという結論になるらしいのです。そうなのかなあ?

そのころは筆者も若かったので、そういうネガな意見はステレオタイプの古臭いものとして軽くみていました。

すでに世の中は一眼レフを当然としている時代ですし、AF一眼レフが主流になりはじめていましたから、AF化の兆しさえみせないライカの一眼レフを使うことだって、ずいぶんと意固地なヤツにみえないか心配したものです。実際そうだと思いますし。

自分でも記憶は少し曖昧ですが、最初にライカの一眼レフに手を出したのは中古のライカR5だと思いますが、これは手元にはもうありません。故障したのか、なにかのカメラのために下取りに出したのか、忘れました。

裏蓋は蝶番による開閉式。ライカMシリーズのベースプレート着脱式と比べるとごくフツーなカメラというイメージですね。

現在も数台のライカフレックスSLを使いまわしている

今に至るまで、一番使用頻度が高いライカの一眼レフはライカフレックスSLになります。デジタルのミラーレス機でも同じ名前が採用されておりますが、言うまでもなくこちらがSLの元祖です。デザイン的にもまとまりがあり、ペンタプリズムの個性ある形も気に入っていて、作り込みや外装の仕上げ、ダイヤルなどの感触も高いレベルだと思います。

筆者自信、現在も数台のSLを使いまわしているのですが、最初の個体は、1998年にはじめてライカ社を訪れた時に、ヴェッツラーの街のカメラ店で購入した個体でした。

日本のミニラボみたいな小さな店でしたが、ちらっと店内を覗いたら、ウィンドウにシルバークロームのライカフレックスSLが一台だけ鎮座していたのです。単なるディスプレーのようにもみえて、売り物かどうかはわからず、たしかプライスカードはありませんでした。

売り物かと尋ねてみると、売るというので価格を訊きました。日本の価格と比較して、特別に廉価ではありませんでしたが、使用感があまりないこと、ミーハーですがヴェッツラーでライカを購入するというのは夢のような感じもしたので、連れて帰ることにしたのです。

ライカRマウントはメーター連動カムは当初は1カムで最終的には3カムになります。さらにR3以降の専用カムだけのもの、電子接点つきのものもあり。マウント形状は同じですから装着はできるのですが、組み合わせによってはメーターが連動しないことがあります。新旧カメラボディとレンズの組み合わせは常に確認しなければいけません。新旧のカメラとレンズの互換性に優れているのは“3カム”と呼ばれるタイプです。マウント形状は変えずにカムの数を増やすことで新機能に対応しようという考え方でしょうが、どうにもライカらしくないところです。

取材ではじめて訪れたライカ社でしたが、ここぞとばかり、入手したライカフレックスSLの点検をお願いしたのですが、快く引き受けてもらいました。しばらくして、精度は大丈夫だとお墨付きが出たときは嬉しかったですね。

当時、ライカ社はヴェッツラーの隣のゾルムスにありましたが、購入したライカフレックスSLでしばらく周囲を撮り歩いた記憶があります。残念ながら整理が悪く、この時のネガが見つからないんですよ。

ライカフレックスSLが登場したのは、1968年です。前機種のライカフレックスから大幅に改良されて、TTLメーターを内蔵し、かつファインダースクリーンも空中像方式からマット式になり、画面内のどこでもフォーカシングが可能になりました。

シルバークローム仕上げのほか、ブラックペイントとブラッククローム仕上げがあり、モータードライブ装着可能専用機のライカフレックスSL MOTは1972年発売です。こちらは公式にはブラックボディしかないはずですが、筆者はなぜかシルバークロームボディを銀座のカメラ店でみたことがあります。

ライカフレックス名はボディ右側で、さほど目立たないのは好みです。下はセルフタイマーレバーですが、後期型では動きが遠くからでもわかるように白線が入ります。

図体の大きさのイメージと動作感触がそぐわないのが不思議

特筆すべき性能は何も持ち合わせていないのですが、実際に使ってみると、全体の印象が柔らかいんですよね。これが好印象です。大きく重たいカメラであることは確かなんですが、図体の大きさのイメージと動作感触や動作音がそぐわないのが不思議なわけです。

ただ、シャッターは横走りのフォーカルプレーンシャッターなのですが、TTLメーターのスイッチを兼ねるフィルム巻き上げレバーは小刻み巻き上げはできませんし、巻き上げ角もけっこう大きいのです。したがって、ワイドレンズや標準レンズ装着時に速写性では、レンジファインダーのMシリーズよりは少し劣ることになってしまいます。

でも長焦点レンズ使用時や、マクロ領域の撮影時のアドバンテージは一眼レフのほうが圧倒的に大きいわけですから、言うまでもなくMシリーズのライカよりも応用範囲が広くなることは確かです。

ボディ左前にエングレーブされた筆記体のLeica文字とWETZLAR文字。Mシリーズでは上部にありましたが、前面に、なんだか線が細く、ライカであることを主張したくないようです。

この時代の一眼レフはミラーショックとよばれる、ミラー動作時の振動が大きく、ブレを誘発するとか、シャッター音が大きいなどのネガな部分も多いのですが、ライカフレックスSLはミラーショックをあまり感じませんし、シャッター音がよい感じに籠るのです。バサッ、バサッという音に聞こえます。

ファインダースクリーンは中央のマイクロプリズムの面積が大きく、被写体が中央にいなくても、そこそこフォーカシングはしやすいのですが、マット面のキレコミはいまひとつの印象です。たぶん視力のいい人にはなかなかよいファインダーなのかもしれません。

モータードライブ装着可能の、ライカフレックスSL MOT。美しいブラックペイントボディである。さらに時代が進むとブラッククローム仕上げになる。

当時のライツの気合いみたいなこと

さて、ライカフレックスで撮影した写真はいかがなものかと申しますと国産の一眼レフで撮影したものと比較して画質云々とか個性とかいうことは言いづらいですね。

ただ、レンズの筐体の太さとか作り込みだけでも、当時のライツの気合いみたいなことは間違いなく伝わります。とくに初期のレンズはフォーカスリングの回転角が大きく、フォーカスするのに時間を要しますが、これもまた速写性よりもフォーカスの正確さを狙ったといえるでしょう。

筆者のこれまでの使用経験から、初代のエルマリートR35mm F2.8とズミクロンR50mm F2の初代、ズミルックスR50mm F1.4とズミルックス80mm F1.4の描写はとくに好きで、ライカフレックスSLとの相性も気に入っていますが、そこにライカレンズらしさ、個性というものは特別に感じることがありません。

現行品としてライカR-MマウントアダプターもありますのでデジタルMでもライカRレンズは楽しめますし、ライカSL3をはじめとするミラーレス機でもRマウントレンズを使えるアダプターは用意されています。

それでも、Mシリーズのライカやレンズが中古でもかなり高額になったいま、ライカ一眼レフやレンズは現実感を持った価格がつけられていることもあり、とくにライカフレックスシリーズはいずれもメカニカルですから、メンテナンスもできるということが大きいですね。

必ずしも、レンジファインダーカメラのMシリーズを使わねばライカの本質はわからないなどということも言うつもりもありません。実際にSLを手に取り、シャッターを切ってみると、多くの読者にそのビルドクオリティの高さは、耳からも指の先からも伝わるのではないかと思います。

ライカフレックスSLでの作例写真

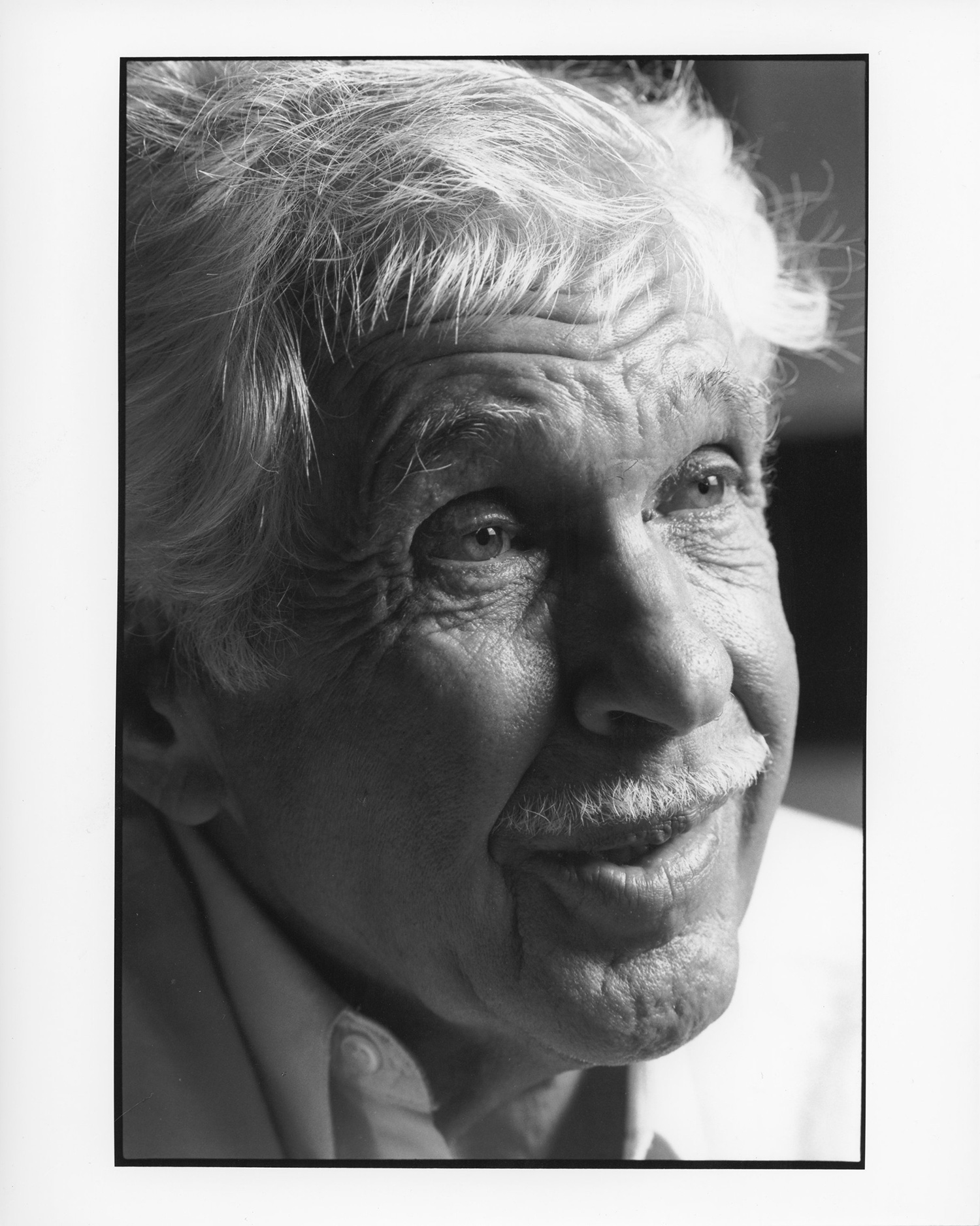

フリーダイバーのジャック・マイヨール。亡くなる2年前に館山で撮影しました。会う前は気難しい人であると脅かされたので、動作音が優しいライカM5とライカフレックスSLとSL MOTの3台体制で撮影しました。

【撮影データ】ライカフレックスSL・エルマリートR135mm F2.8・絞りF5.6・1/30秒・コダックT-MAX400

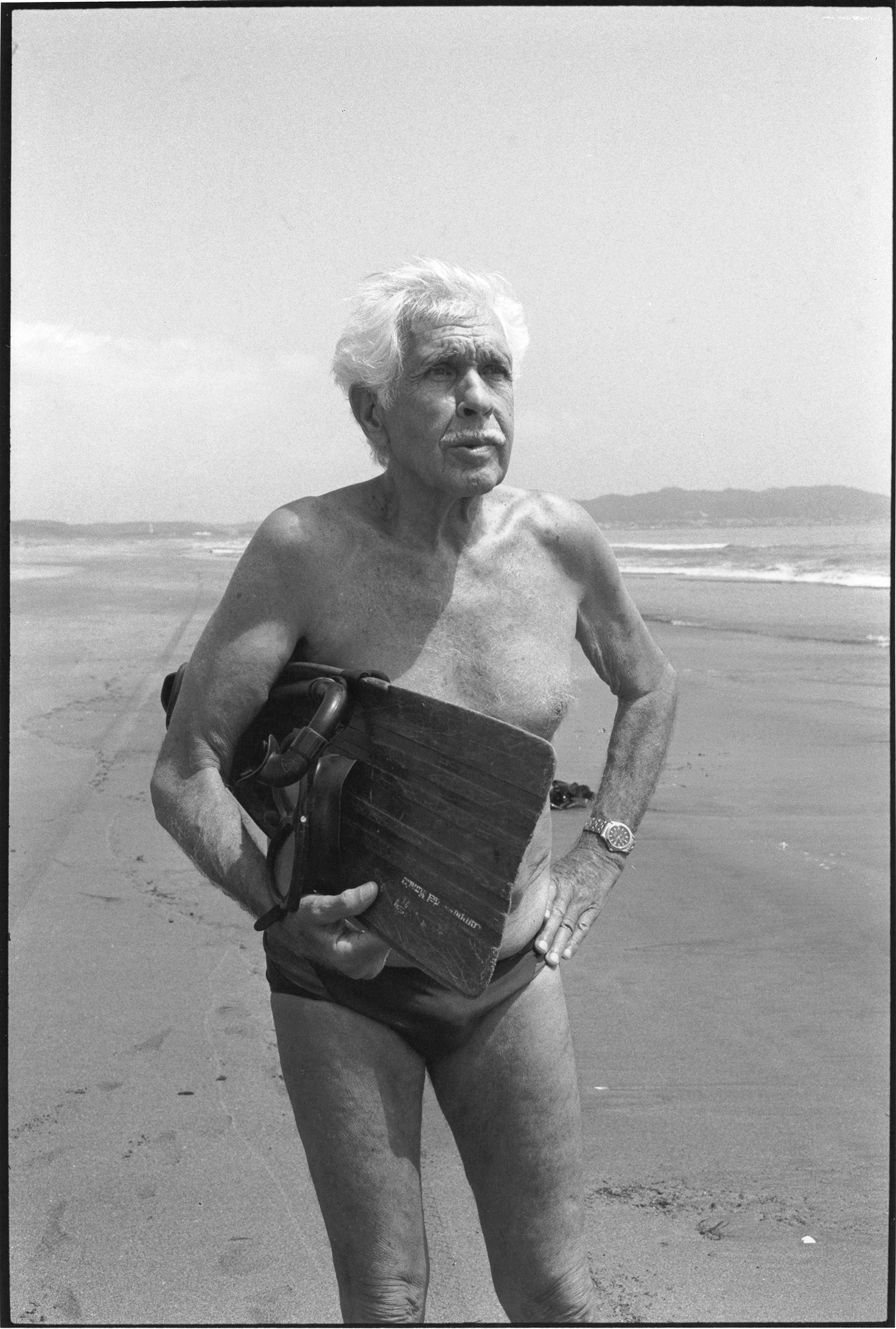

海岸にて。協力的なジャックは何度も波うちぎわで、頼みもしないのにポーズらしきものをとってくれて、それに合わせてシャッターを切りました。

【撮影データ】ライカフレックスSL・エルマリートR35mm F2.8・絞りF8・1/1000秒・コダックT-MAX400

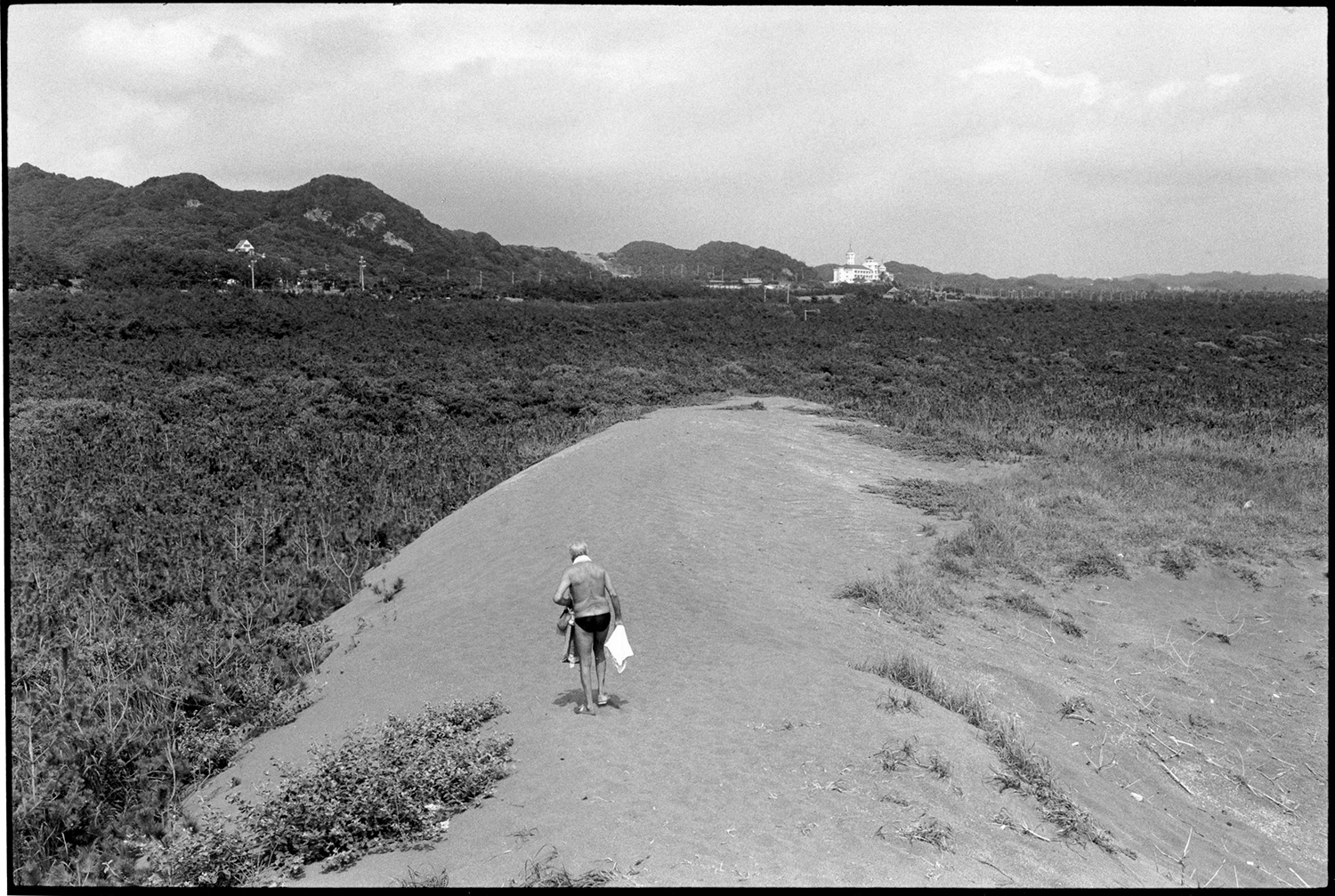

それでもマイヨールはひとりになりたい人という感じがあって、背中をみせて去ってゆきました。

【撮影データ】ライカフレックスSL・エルマリートR28mm F2.8・絞りF8・1/1000秒・コダックT-MAX400

ライカRレンズが国産のレンズと比較してどうのという過去記事も以前はありましたが、一部のレンズはミノルタ製です。でも、Mシリーズ用のレンズよりも寄れるというだけでも、新鮮に感じたりして、欲しくなったりするわけです。

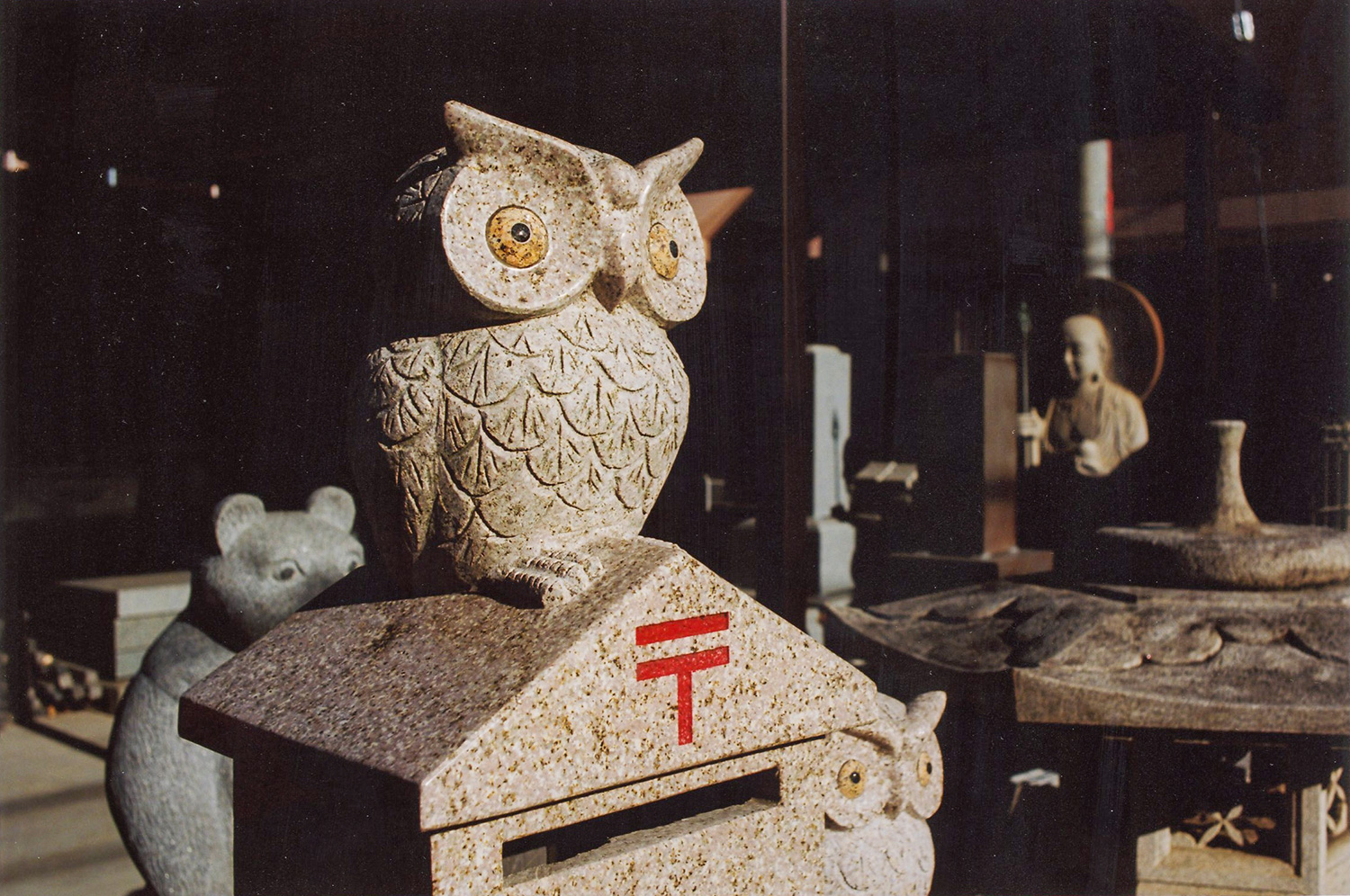

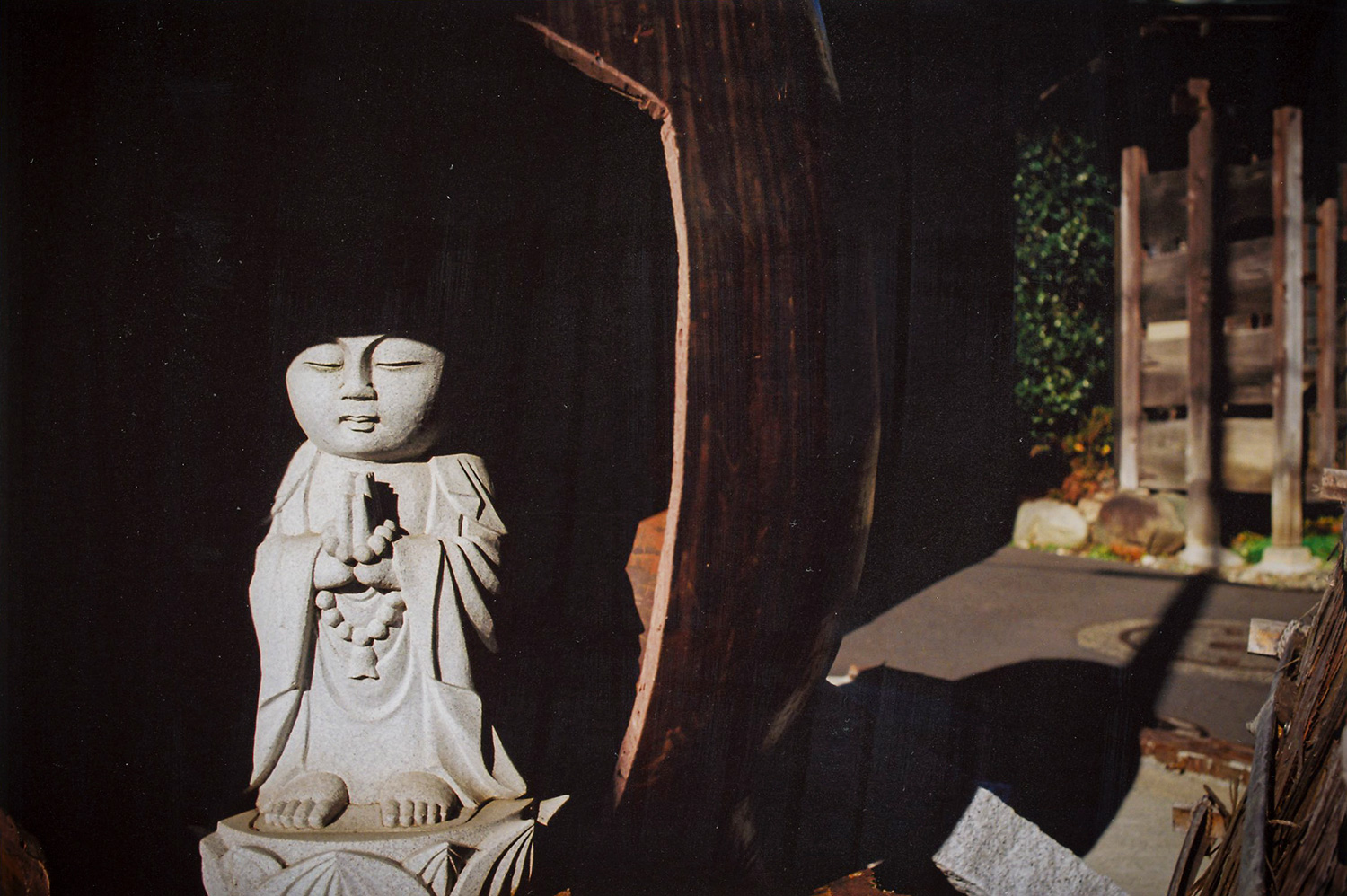

【撮影データ】ライカフレックスSL・エルマリートR35mm F2.8・絞りF5.6・1/500秒・コダックEKTAR100

エルマリート35mm F2.8の初期バージョンは、個人的にも気に入っているレンズです。Mシリーズのズマロン35mmF2.8とも違う再現ですなのがいいですね。最短撮影距離は0.3mなのですが、フォーカスリングに指標はないのですが、さらに近距離撮影もできます。

【撮影データ】ライカフレックスSL・エルマリートR35mm F2.8・絞りF4・1/1000秒・コダック EKTAR100

今回のカメラ・レンズ

コダックT-MAX400

●価格=3,310円(税込)

コダック Ektar100

●価格=3,960円(税込)

LEICA(ライカ)フレックスSL

◉発売=1968年 ◉価格=生産終了品